现代公立教育和大众流行文化常常把科学史描绘为「理性战胜迷信、科学对抗宗教」的史诗,但科学史学界的共识却是:「冲突论」只是19世纪的神话。越来越多的研究指出,现代科学的诞生极大程度上受益于圣经世界观。从哥白尼到牛顿,16-17世纪科学革命中的每一位巨人都深受基督信仰的熏陶。本文将展示圣经如何为现代科学提供不可或缺的根基,并分析为什么其他文明未能孕育现代科学。

目录

第一部分:科学的基础——不可或缺的四重圣经根基

一、本体论:宇宙真实、有序且值得研究

1. 世界的真实性

圣经宣告「起初,神创造天地」(创1:1),世界不是幻象、不是神的延伸,而是真实、稳定的受造界,因此值得认真研究。相比之下,印度教认为世界是幻象,泛神论认为自然本身即是神,唯心论则认为物质只是意识的产物,从而削弱了科学的基础。在希腊的本质论体系中,自然现象被解释为事物「本质」的必然展现,不存在需要用经验探索的普遍规律。如亚里士多德认为「石头下落因其本质重,火焰上升因其本质轻」,这种循环解释使实验变得多余。在多神论体系中,自然现象被归因于诸神的任意意志(希腊神话中雷电是宙斯的武器,海浪是波塞冬的情绪),因此无法预测普遍规律。泛在神论的新柏拉图主义认为万物皆神性流溢,泛神论的斯多亚派认为自然与神同一,所以研究自然与认识神并无区别,也就不存在独立的「自然规律」概念。

唯有圣经创造论同时确立了三个要素:造物主的超越性、受造界的独立性、以及神所设立的秩序性,从而为「普遍自然规律」的概念提供了本体论基础。如果没有这三者,科学不是沦为神秘主义,失去秩序;就是沦为唯心或宿命论,失去独立性;或者沦为虚无主义,失去意义。

2. 世界的可知性

爱因斯坦说:「宇宙最不可理解之处在于它竟然是可理解的。」( Albert Einstein, quoted in Helen Dukas and Banesh Hoffmann, eds., Albert Einstein: The Human Side [Princeton: Princeton University Press, 1979], 18)圣经宣告,神创造的世界是有秩序的,天地井井有条、生命各从其类(创1)。既然神用智慧(箴8:22-31)设计了宇宙,又照祂的形象造人,人的理性就能理解宇宙。 这回应了世界的可知性问题:为什么世界是可以被认识的?

3. 世界的有条件偶然性

科学赖以存在的前提是:世界既非必然、也非任意。如果世界是「必然的」(如希腊哲学认为),则宇宙常数无需解释,「设计」概念毫无意义。如果世界是「任意的」,则规律可能随时改变,归纳法无法成立。只有圣经的创造论是有秩序的「有条件偶然性」(Conditional Contingency):

- 神自由选择创造(偶然性):所以世界并非必然如此,人类必须通过观察来探索神的旨意。

- 神信实维持秩序(规律性):所以规律可靠,科学可行。

历史学家彼得·哈里森指出,基督教的创造教义赋予自然界「有条件的偶然性」:既非必然(如希腊哲学),也非任意(如偶因论),而是神自由意志的产物,因此必须通过经验观察来理解。(Peter Harrison, The Territories of Science and Religion [Chicago: University of Chicago Press, 2015], 89)。开普勒之所以放弃「完美圆轨道」,接受椭圆运动,就是因为相信神的设计高于人类对「完美」的想象。这一信念标志着科学方法的诞生:不是推理必然性,而是观察实际性(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 3)。

二、认识论:理性能够理解宇宙的秩序

如果人类只是偶然进化的产物,我们的理性为什么恰好能匹配宇宙的理性结构?所以物理学家尤金·维格纳说:「数学语言在制定物理定律时的奇迹般的恰当性,是一份我们既不理解也不配得的礼物。」(Eugene P. Wigner, “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences,” Communications in Pure and Applied Mathematics 13, no. 1 [1960]: 1-14)而约翰·傅瑞姆的回应是:人类知识的可能性根植于神的形象论;若无神的自我启示,我们便无从解释理性的有效性(参John M. Frame, The Doctrine of the Knowledge of God [Phillipsburg: P&R Publishing, 1987], 75)。

「神说:『我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人,使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜,和全地,并地上所爬的一切昆虫。』」(创1:26),这段经文确立了科学的三重保障:

- 理性的能力:人按照神形象被造,所以具备认识真理的理性能力。

- 治理的使命:神命令人「治理这地」(创1:28)。科学研究是履行神所托付的管理使命,是顺服性的探索。正如加尔文所指出的,我们学习自然不是为了挑战神的权威,而是为了在祂的作为中赞叹祂的智慧(参John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Ford Lewis Battles, ed. John T. McNeill [Philadelphia: Westminster Press, 1960], II.2.15)。

- 可靠性保证:人的理性因堕落而受损,是有效的,但在恩典中是仍然可靠的,在启示的光照下是可信的。神出于普遍的恩典,抑制了罪的破坏,使得堕落后人类理性的工具性功能依然有效,能够观察、归纳并从事科学研究,在数学计算、逻辑推理方面仍有能力。但唯有特殊恩典才能使人的知识正确地归向神,认识到自然律的终极根源。非信徒科学家在「为何宇宙有序」、「知识有何意义」等根本问题上阻挡真理(罗1:18),将荣耀归给受造物而非造物主(罗1:25)。科学研究因此成为一种双重挑战:既要对抗自然的奥秘,也要对抗人类自身的骄傲和偏见。

三、方法论:自然规律稳定、均一且可预测

「耶和华如此说:若是我立白日黑夜的约不能存住,若是我未曾安排天地的定例……」(耶33:25),「万有也靠祂而立」(西1:17),神的护理是科学方法的保证。自然律之所以恒定不变,是因为神圣约的信实,祂信实地持守在挪亚之约中与整个被造界所立的约:「地还存留的时候,稼穑、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了」(创8:22)。

- 自然规律的稳定性:牛顿认为,自然律不是自足的系统,而是神信实护理的常规表现。牛顿、法拉第等人对「规律」的信心,本质上是对守约之神的信心。科学预测之所以成功,是因为神守约(Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica [London, 1687], Rule III; Letters to Richard Bentley [1692–93])。

- 实验的可重复性:如果神以信实维持秩序,则相同的条件必产生相同的结果。法拉第相信实验能重现,因为神不变(Geoffrey N. Cantor, Michael Faraday: Sandemanian and Scientist [London: Macmillan, 1991], 214)。这种信念本身就是护理论的见证。

- 反对机械论:牛顿反对笛卡尔的机械宇宙观:「若宇宙自足,神便无用;但引力显示宇宙时时需要神的维持」(Isaac Newton, Opticks [London, 1704], Query 31)。范泰尔评述道,自然律并非脱离神存在,而是祂常在的护理方式(参Van Til, Christian Apologetics, 112)。

四、目的论:研究自然有价值、有意义且荣耀神

「诸天述说神的荣耀,穹苍传扬祂的手段」(诗19:1), 「自从造天地以来,神的永能和神性是明明可知的」(罗1:20), 科学不仅探求规律,更是对神荣耀的见证。

- 「两本书」神学:伽利略在《致克里斯蒂娜大公夫人的信》中引用了红衣主教巴罗尼乌斯的名言:「圣经的目的是教导我们如何上天堂,而非天堂如何运转。」他接着论证,神以两本书启示自己——圣经与自然,二者作为出自同一位神的启示,不可能真正矛盾(Galileo Galilei, “Letter to the Grand Duchess Christina” [1615], in Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman Drake [New York: Doubleday, 1957], 186)。 这正体现了「普遍启示」与「特殊启示」的一致性。但这一神学在宗教改革前后产生了截然不同的效果。中世纪学者也读「自然之书」,但使用「寓意解经」的方式(如:风代表圣灵)。宗教改革、特别是改革宗带来的解释学革命强调「字面解经」,训练信徒以严谨、字面的方式阅读圣经。这种新的阅读习惯被不自觉地应用到了「自然之书」上,使科学家开始专注于「自然的字面意义」,即经验数据、而非寓意。现代经验科学的方法论,其实是源于宗教改革的解经原则(Peter Harrison, The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science [Cambridge: Cambridge University Press, 1998], 64–65, 107–110)。

- 科学作为敬拜:开普勒在《宇宙的和谐》结语中祷告:「我感谢祢,我们的主和创造者,感谢祢允许我得以看见祢创造之工的美丽……若我因祢创造的奇妙之美而被引诱至放肆,或在推进本应为祢荣耀的工作时,却贪恋了在人前的自我荣耀,求祢温柔而慈悲地宽恕我。」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 9. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997])。科学研究因此成为敬拜行为,通过研究受造界述说造物主的荣耀。

- 知识的内在价值:中国传统的「经世致用」思想重视实用技术,但相对轻视纯理论探索。相比之下,圣经世界观赋予研究受造界以内在价值,因为这能揭示神的荣耀(诗19:1)。麦克斯韦拒绝商业利益,专注理论研究,正体现了这种「敬拜式科学」(Colin A. Russell, Cross-Currents: Interactions between Science and Faith (Leicester: IVP, 1985), 145)。

第二部分:科学的革命——圣经世界观战胜希腊哲学

一、革命的真相:世界观的较量

当代科学史界的共识是:「科学革命是圣经世界观对希腊哲学桎梏的突破」。科学史家罗纳德·纳伯斯指出:「『宗教与科学冲突论』 在学术界已死亡;没有任何严肃的历史学家仍认为基督教阻碍科学的发展」(Ronald L. Numbers, ed., Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion [Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009], 1)。

大众对这一结论最常见的质疑是「伽利略事件」。然而,正如汉纳姆等科学史家指出的,该事件并非「科学对抗宗教」。伽利略本人是敬虔的信徒,他的核心冲突并非来自圣经,而是来自罗马天主教会内部顽固的「亚里士多德主义者」(旧的哲学范式)。

虽然希腊哲学提供了逻辑工具(如欧几里得几何),但也造成了思想桎梏。这场冲突的本质是:

- 新旧科学范式之争——经验观察 vs. 希腊哲学;

- 解经权之争——谁有权解释圣经中的天文经文);

- 科学权威之争——伽利略将其理论作为「事实」而非当时罗马天主教会要求的「假说」提出。

但这个事件常被反对者扭曲,用以服务其「冲突神话」(James Hannam, God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science [London: Icon Books, 2009], 284-99)。

历史学家彼得·哈里森指出,将科学革命视为「战胜宗教」 的叙事,乃是19世纪的神话。(Peter Harrison, The Territories of Science and Religion [Chicago: University of Chicago Press, 2015], 164)。 历史证据清楚表明,基督教神学为科学提供了本体论与认识论的基础,科学革命的四巨头哥白尼、伽利略、开普勒与牛顿不仅是天才,更是深受圣经世界观的塑造,他们的科学成就源于对神创造与秩序的信心。

二、思想的桎梏:希腊哲学无法孕育科学

- 本质论:阻断实验探索。亚里士多德认为事物的行为由其本质决定,循环解释、不鼓励实验(如:「石头下落因为它重」)。而伽利略通过斜面实验推翻了这一观点,证明加速度与物质的「本质」无关(Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems [Florence, 1632], Day 2)。

- 目的因优先:误导研究方向。亚里士多德强调「为何」(目的因),忽视「如何」(机制)。而牛顿拒绝臆测目的因,只描述规律:「我不虚构假说」(Isaac Newton, General Scholium to the Principia, 2nd ed. (1713))。

- 感官不可靠论:否定观察基础。柏拉图把感官世界看作「洞穴影像」,导致贬低经验。而伽利略用望远镜观察月球山脉,证实「天界并不完美」,打破了希腊古典禁区(Galileo Galilei, Sidereus Nuncius [Venice, 1610])。

- 完美形式崇拜:束缚数学描述。亚里士多德认定天体必须作为圆形运动,因为圆最「完美」。而开普勒放弃了「完美」观念,以数据服从造物主的实际设计,接受了椭圆轨道(Johannes Kepler, Astronomia Nova [Prague, 1609]; Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book IV)。

- 永恒必然论:否定创造起源。希腊哲学认为宇宙无始无终,规律是必然的。而圣经创造论宣告宇宙有起点,规律是出于神的自由意志(创1:1),所以必须用实验探索神的旨意(Reijer Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], 21)。

- 等级宇宙观:分裂物理学。希腊思想认为「天上永恒、地上腐朽」,设定双重物理。而牛顿以万有引力统一天地,正如圣经所言:「万有也靠祂而立」(西1:17)。 这个统一并非如夸黑所哀叹的「去神圣化」(即宇宙沦为冰冷的虚空),而是如霍伊卡所指出的「去偶像化」。由于圣经的世界观将自然「去偶像化」,自然不再是神(泛神论)或神的居所(等级宇宙),而仅仅是受造物,这就使人得以不再敬拜受造物(罗1:25),而是客观、冷静地研究它。

三、哥白尼的挑战:神的设计必有内在和谐

尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus, 1473–1543),波兰人,天主教会法规博士,弗劳恩堡主教座堂参议员。1543年在《天体运行论》发表日心说,被誉为「近代天文学之父」。

古希腊的托勒密体系使用均轮、本轮和偏心圆来描述天体运动,原始版本约有40个圆,中世纪天文学家为提高精度不断添加新的本轮,使系统日益复杂,甚至高达70-80个圆。哥白尼的日心说仍然使用了30多个圆,在复杂度和预测准确度上与托勒密模型相当,并非显著简化。然而,哥白尼体系的真正价值并非技术简化,而是概念简化:在日心说中,行星的逆行运动是从运动中的地球观察运动行星的自然结果,无需为逆行专门设计本轮。此外,日心说提供了测量行星与太阳相对距离的自然方法,而地心说无法做到这一点。

哥白尼的选择体现了一种信念:神的设计必然具有内在和谐。因此,他选择了概念上更统一的日心模型,尽管在数学复杂度上仍与托勒密体系相当。哥白尼的动机是信仰驱动:既然宇宙出自智慧的造物主,它的结构必然有数学和谐与简洁性,数学美感(简洁、对称)成为检验真理的新标准。

真正的技术简化来自开普勒。当他放弃希腊哲学的「完美圆形」、接受椭圆轨道以后,所有本轮都变得不必要了。开普勒的椭圆轨道理论彻底摒弃了本轮系统 ,用三个简洁的定律描述了行星运动的全部规律。这一突破源于他的神学信念:「神的实际设计(椭圆)高于人类对完美的想象(圆形)。我必须让理论服从神真实的创造,而非哲学预设」(Johannes Kepler, Astronomia Nova [Prague, 1609], Introduction; Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book IV)。

从托勒密到哥白尼再到开普勒的历程,揭示了科学革命的本质:不是从「80个多圆」到「0个圆」的技术进步,而是从「希腊哲学的完美圆形崇拜」到「圣经创造论的经验顺服」的世界观突破。哥白尼挑战了「地心」预设,但未挑战「圆形」预设;唯有开普勒在「有条件偶然性」的圣经原则引导下,完全摒弃了希腊哲学的束缚,让观察优先于理性推测,这才是真正回归圣经的科学方法。无论是人、地球、还是太阳,都不是宇宙的中心,神才是。

四、伽利略的武器:「两本书」推翻天界完美论

伽利略·伽利雷(Galileo Galilei, 1564–1642),意大利人,天主教徒。1609年改良望远镜,1610-1613年发现木星四大卫星、月球山脉、金星位相,1632年发表《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》,1638年建立运动学基础,被誉为「现代科学之父、现代物理学之父、观测天文学之父」。

1. 伽利略的基督信仰与科学动机

伽利略常被世俗叙事解读为「反宗教的殉道者」,然而历史真相是:伽利略的科学事业本质上是神学呼召的实践。伽利略把科学研究看作「阅读神的第二本书」,也就是普遍启示。在《致克里斯蒂娜大公夫人的信》中,他多次强调圣经与自然的一致性,他写道:「圣经与自然都是从神圣之言流出的」,并指出「自然则精确地执行着神的律令,从不违背其法则」(Galileo Galilei, “Letter to the Grand Duchess Christina” [1615], in Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman Drake, 175, 182)。他还引用了早期教父特土良的名言:「我们先通过自然认识神,然后通过教义更完全地认识祂」(Galileo Galilei, “Letter to the Grand Duchess Christina” [1615], in Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman Drake [New York: Doubleday, 1957], 175-216)。

2. 望远镜观察:推翻古希腊的「天界完美论」

亚里士多德的「等级宇宙观」认为,月下界由土、水、气、火四元素组成,充满变化、腐败、变化、无常,运动是直线运动(有起始、会停止,趋向各自的自然位置,土、水趋向宇宙的中心,气、火离开中心);月上界由纯净、不生灭、不朽坏的「第五元素」以太组成,纯粹的物质必然最完美的圆周运动(无起始、永恒、对称、均匀)。这一教义被中世纪罗马天主教会吸收,成为经院哲学的正统。因此,「天界必然完美光滑」不仅是科学理论,更是非圣经的哲学—神学教条。但伽利略记录了震撼世界的「异端」观察:

- 「月球并非光滑的球体,而是崎岖不平,布满巨大的突起、深谷与裂缝……就像地球表面一样」(Galileo Galilei, Sidereus Nuncius [Venice, 1610], 8–10)。他甚至计算出月球山脉的高度(约4英里),证明天体与地球由同样的物质构成。这一发现直接推翻了「天界完美论」。

- 木星的四颗卫星(后称「伽利略卫星」)围绕木星旋转,构成了一个「迷你太阳系」。这证明地球并非唯一「运动中心,天体可以围绕非地球的中心旋转,支持哥白尼学说。

- 金星显示从「新金星」到「满金星」的完整位相周期,这只有在金星围绕太阳旋转的情况下才可能发生。这是日心说的直接证据(Galileo Galilei, Letters on Sunspots [Rome, 1613])。

伽利略的望远镜观察标志着科学方法的根本转变:真理不是从哲学推演出来的,而是从受造界观察到的。这一转变的神学基础是圣经创造论的「有条件偶然性」:若世界是必然」(如希腊哲学),我们可以通过理性推测其性质(如「天界必然完美」);若世界「神自由创造」,我们必须通过观察认识神实际的设计(如「月球实际上有山脉」)。

伽利略写道:「自然哲学并非从阅读亚里士多德的书中获得,而是从阅读那本始终展开在我们眼前的伟大著作——宇宙——中获得」( Stillman Drake, Galileo at Work: His Scientific Biography [Chicago: University of Chicago Press, 1978], 163)。这正是圣经认识论的体现:受造界是神的「第二本书」,具有权威性,必须认真「阅读」(观察),而非被人的哲学预设扭曲。

3。 斜面实验:推翻亚里士多德「本质论」

亚里士多德的「自然运动」理论认为:重物比轻物下落更快(「石头下落因其本质重」),运动速度与物体的「本质重量」成正比,这是自然规律,无需实验验证。这一理论统治了近2000年,因为它「符合常识」(羽毛比石头落得慢)。

伽利略首先用思想实验揭示亚里士多德理论的逻辑矛盾:「假设一块重石头下落速度为8,一块轻石头速度为4。若将两者绑在一起,按亚里士多德,轻石会『拖慢』重石,系统速度应小于8;但按亚里士多德,两石总重量更大,速度应大于8。矛盾!因此亚里士多德的前提必然错误。」(Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems [Florence, 1632], Day 1)然后他通过斜面实验验证:不同重量的球从同一高度同时滚下,它们同时到达底部(忽略空气阻力),下落时间与重量无关,只与高度和加速度有关。

为什么伽利略敢于用实验挑战权威?因为他相信以下神学预设:

- 受造界具有独立的权威性:「自然从不违背其法则……自然对人类推理是否满意毫不在意」(Galileo Galilei, “Letter to the Grand Duchess Christina” [1615], in Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman Drake [New York: Doubleday, 1957], 175-216)。这是圣经创造论的必然结果:若自然是神创造的,它就有独立于人类意见的客观真理。实验不是「质疑神」,而是「顺服神的启示」。

- 神可以选择与人类「完美」观念不同的设计:亚里士多德的错误在于将人类理性的推理」等同「自然的真理」。伽利略则认为:「神可以用我们意想不到的方式创造世界,因此我们必须谦卑地观察,而非傲慢地推测」(同上)。这正是「有条件偶然性」原则:世界不是理性必然,而是神自由创造,所以经验观察优先于哲学推理。

4. 伽利略事件的真相:不是「科学 vs. 宗教」,而是「经验 vs. 哲学」

流行文化常将伽利略描绘为「被宗教迫害的科学殉道者」,然而,历史的真相是:

- 冲突的核心不是圣经,而是亚里士多德哲学。伽利略的主要反对者是固守亚里士多德哲学的经院学者」,特别是耶稣会与道明会的保守派。这些人将亚里士多德的宇宙观与圣经解释绑定,认为挑战前者就是挑战后者(James Hannam, God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science [London: Icon Books, 2009], 284-99)。教宗乌尔班八世曾与伽利略友好,1624年允许他以「假说」形式讨论日心说。伽利略被审判与他的傲慢态度和政治失误有关,他在《对话》中将日心说作为事实而非假说,并且嘲讽教宗,导致审判。

- 真正的冲突是「新旧科学范式之争」:科学史家 Thomas Kuhn 指出:「伽利略事件本质上是『科学革命』的典型案例——新范式(经验主义、数学物理学)挑战旧范式(经院哲学、本质论),旧势力(罗马天主教会内的亚里士多德主义者)利用制度权力抵抗变革」(Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957], 219-25)。

柏拉图—亚里士多德传统认为:真理存在于「形式世界」(Form)或「本质」(Essence)中,感官观察只能触及现象,不可靠,因此,理性推理高于经验观察。如果伽利略接受亚里士多德的感官不可靠论,那么:望远镜下的月球山脉只是「光学幻觉」,金星位相可以用更复杂的本轮解释,亚里士多德的权威高于眼见。但伽利略坚持观察优先,这是源于他的两大神学预设:

- 神不会欺骗我们的感官 「神赐予我们感官、理性与智力……祂不会让我们的感官欺骗我们,又要我们用理性纠正感官,最后却说理性才是错的」(Galileo Galilei, “Letter to the Grand Duchess Christina” [1615], in Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman Drake [New York: Doubleday, 1957], 175-216)。这是「形象论」的认识论推论:若人按神形象被造,神赐予的感官必然可靠(在正常使用时)。

- 受造界是神的「第二启示」,具有权威性 「自然是神的作品,圣经也是神的话。但自然从不违背其法则,而人的解经可能出错」(同上)。这一立场赋予「自然之书」解释「圣经之书」的合法性:当明确的自然证据与传统解经冲突时,应修正解经而非否认证据。

如果没有这两大神学预设,当伽利略面对望远镜观察时,大概率选择「保守解释」(如「光学幻觉」、「大气折射」),而非「革命性结论」(天界不完美);如同许多同时代学者,他很可能在面对罗马天主教会压力时放弃日心说;若认为科学与信仰无关,他不会花费时间写《致克里斯蒂娜信》为科学研究辩护。同时代的耶稣会天文学家克里斯托弗·谢纳(Christoph Scheiner)观察到同样的太阳黑子,却坚持认为那是「小行星的影子」而非太阳表面现象,因为他无法接受「太阳不完美」(Christoph Scheiner, Rosa Ursina [Bracciano, 1626-1630])。

5. 伽利略的贡献:科学方法论的三大革命

伽利略的贡献不仅是具体的科学发现,更是科学方法论的三大革命:

- 观察优先于权威:「在自然科学问题上,一千个德谟克利特的权威也抵不上任何一个最低级的人的推理,只要他能给出更好的解释」(Galileo Galilei, Letter to Ingoli [1624])。

- 数学是自然的语言:「哲学(指自然哲学/物理学)写在那本始终展开在我们眼前的伟大著作中……这本书用数学语言写成,其字符是三角形、圆和其他几何图形」(Galileo Galilei, The Assayer [Rome, 1623])。

- 实验可以质问自然:伽利略的斜面实验不是被动观察,而是主动设计条件「逼问」自然规律。这体现了「治理使命」(创1:28):人有权威研究、测试受造界,因为这是神赋予的职责。

科学史家夸黑总结:「伽利略不仅是现代科学的奠基人,更是现代科学世界观的奠基人。他用『两本书』神学为经验方法提供了合法性,用『形象论』为人类理性提供了自信,用『护理论』为自然规律提供了稳定性。这三者的结合,才是现代科学的真正基石」(Alexandre Koyré, Galileo Studies, trans. John Mepham [Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1978; orig. pub. 1939], 205-7)。

伽利略事件揭示了一个深层问题:谁有权解释圣经中涉及自然现象的经文?经院传统认为罗马天主教会拥有唯一解经权,圣经的「字面意义」必须保持(如约书亚记10:12–13「日头停留」),因此日心说违背圣经。而伽利略的解经原则是:圣经的目的是「教导人如何上天堂,而非天堂如何运转」;圣经使用「现象语言」(如「日出」)适应大众理解,并非科学教科书;当字面解经与明确的自然证据冲突时,应该采用非字面解释(如诗篇119:90「祢坚定了地」不意味地心说)。因此,伽利略事件不是宗教阻碍科学,而是人的传统僭越圣经,正如范泰尔所言:「伽利略事件证明:不是『圣经对抗科学』,而是『错误的圣经解释对抗正确的自然观察』。唯有回归圣经本身——而非罗马天主教会传统——才能为科学提供真正的自由」(Van Til, Christian Apologetics, 124)。

五、开普勒的顺服:聆听神的宇宙交响乐

约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler, 1571–1630),德国人,路德宗信徒。1609年发现行星运动第一、二定律(椭圆轨道、面积定律),发表于《新天文学》。1619年发现行星运动第三定律(周期定律 T² ∝ a³),发表于《宇宙和谐论》。1619年发现天体音乐理论,将行星速度比翻译为音程。被誉为「天体力学之父」。

1. 从数据到定律:一个几乎不可能完成的任务

现代大众流行文化常常忽略一个惊人的事实:开普勒从丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe,1546年-1601)的观测数据中提炼出行星运动三大定律,在数学与哲学层面都是一项「几乎不可能」的壮举。

虽然第谷的观测数据已经达到肉眼的极限(精确到约2角分),但仍包含:大气折射误差、仪器系统误差、地球自转与公转的复杂叠加效应、其他行星引力的微小扰动(当时尚不知其存在)。若无正确的理论框架预设,这些数据只是一堆杂乱的数字。开普勒需要在噪音中识别信号,而他甚至不知道信号的形状。若要从观测数据拟合出运动规律,面临的可能性空间是天文数字级的:

- 轨道形状的可能性:圆形及其变体(偏心圆、同心圆、多重圆)、椭圆(不同偏心率、不同焦点位置)、卵形曲线(开普勒自己尝试的)、高阶曲线(抛物线、双曲线、螺线、摆线等)。有>10⁴ 种可能的轨道形状类型。

- 速度规律的可能性:匀速?与距离相关(正比、反比、平方、平方根……)?与角度相关(正弦、余弦、正切……)?与时间相关?与面积相关(这是正确答案,但极不直观)?多变量组合?有>10⁴ 种可能的速度规律。

- 周期关系的可能性:T ∝ a(线性)、T ∝ a²、T² ∝ a³(正确答案)、T³ ∝ a²、T ∝ √a、涉及偏心率、质量等其他参数的组合。有>10⁴ 种可能的周期关系

若将开普勒的发现过程视为「随机尝试所有可能的理论组合」,总可能性空间至少有10⁴ × 10⁴ × 10⁴ = 10¹² 种可能的理论组合。即使每种尝试只需 1 天验证,穷举搜索需要:10¹² 天 ≈ 27 亿年。这还是在假设每种可能性都可以清晰定义并快速测试的理想条件下,实际上,大多数组合需要复杂的几何构造与繁琐的数值计算。这可以帮助我们理解开普勒任务的艰巨性。第谷本人拥有这些数据长达20年(1576–1597),却未能发现任何定律。同时代的其他天文学家,如朗戈蒙塔努斯(Longomontanus,第谷的首席助手)、马埃斯特林(Maestlin,开普勒的老师)也使用了类似数据,却仍困在「圆形轨道」的框架中。朗戈蒙塔努斯甚至在第谷死后继续使用这些数据长达30年,出版了《丹麦天文学》,仍采用复杂的本轮系统。为什么唯独开普勒成功?科学史家詹姆斯·沃格特评论道:「若非开普勒独特的神学——数学世界观,他不可能在迷宫般的数据中找到出路。他的成功不是『可复制的方法』,而是『天意的安排』——合适的人,在合适的时间,拥有合适的信念,面对合适的数据」(James R. Voelkel, Johannes Kepler and the New Astronomy [Oxford: Oxford University Press, 1999], 123)。

2. 开普勒的「神学指南针」:圣经预设如何引导发现

开普勒的成功并非通过穷举法,而是因为灵感;并非数据分析的技术胜利,而是圣经世界观的结果。他的圣经预设为探索提供了三重导航:

(1) 神学预设一:神的设计必然简洁和谐(数学美)

开普勒在《宇宙的奥秘》中写道:「神是几何学家。祂按几何原理创造宇宙,因此宇宙的结构必然体现数学的简洁与和谐」(Johannes Kepler, Mysterium Cosmographicum [Tübingen, 1596], Preface)。这一信念使他:

- 拒绝托勒密体系的80多个本轮,因为过于复杂,「不配神的智慧」。

- 拒绝开普勒早期自己设计的「卵形轨道」,虽然能拟合数据,但数学表达式丑陋( Johannes Kepler, Astronomia Nova [Prague, 1609], Chapters 40–45)。

- 最终接受椭圆,简洁、优雅,而且太阳所在的焦点位置有神学意义:「太阳在焦点,如同圣父在宇宙的荣耀位置」。

简洁性原则将 10⁴ 种轨道形状缩减到约 10² 种数学上优雅的选项(圆锥曲线家族)。若无「神是秩序的神」这一预设,开普勒可能在无数种能拟合数据的复杂曲线中迷失。

(2) 神学预设二:神的创造必须通过观察认识

「神自由创造,人无法凭理性推测,必须观察」的「有条件偶然性」信念,使开普勒敢于质疑2000年的「圆形完美」传统,坚持「让理论服从数据」而非相反。拒绝忽略第谷数据与圆形轨道理论之间的8角分偏差。开普勒发现,根据圆形轨道理论,无论如何组合圆周,计算出的火星位置与第谷的观测数据之间总是有8角分(约0.13度)的微小误差。为了消除这8角分,开普勒抛弃了完美的圆,尝试了椭圆,结果模型与数据完美契合。他写道:「神赐予我们第谷·布拉赫这样精确的观测者,我们必须承认神的恩赐。若我忽略这8角分的偏差,我就是忽略神借着第谷对我说的话」( Johannes Kepler, Astronomia Nova [Prague, 1609], Introduction)。

经验优先原则排除了所有与观测矛盾的「哲学必然模型」(如「完美圆形」),将速度规律缩减至 10¹ 量级。这种态度在当时极为罕见,同时代的学者宁可修改数据或增加小本轮,也要保留圆形轨道,因为亚里士多德哲学认为天界必然完美。

(3) 神学预设三:神的护理保证规律的稳定性与普遍性

开普勒第三定律(T² ∝ a³)揭示了所有行星周期与轨道的统一关系。这一发现基于他的信念:「神以同一智慧创造所有行星,因此必有统一的数学法则贯穿其中」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 3. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997])。

普遍规律原则指引他寻找适用于所有行星的关系,而非为每颗行星建立独立模型。这将速度规律与周期关系的搜索空间缩减至 10² 量级。若开普勒认为每个行星由不同的神掌管(多神论),或宇宙无统一秩序(偶因论),他根本不会寻找「普遍规律」。

开普勒从 1600 年获得第谷数据,到 1609 年出版《新天文学》(含第一、二定律),再到 1619 年发现第三定律,总计约 9 年。因为开普勒的三重神学预设「优化」了搜索算法,搜索空间从10¹²种组合降低到10⁴ 种可能性,若每种尝试需 1 天,总计 10⁴ 天 ≈ 27 年,即使考虑到开普勒的灵感、数学天赋、部分尝试可以通过逻辑推理排除(无需完整计算)、第谷数据的高质量(减少噪音干扰),仍是巨大的工作量。

对此,学术界的评述如下:

- 科学哲学家迈克尔·波兰尼指出:「科学发现从来不是『数据归纳』的自动过程,而是需要『预设框架』的引导。开普勒的成功证明:正确的世界观不仅有助于科学,而且对科学的诞生是必要条件」(Michael Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy [Chicago: University of Chicago Press, 1958], 6–7, 143)。

- 科学史学家欧文·金格里奇进一步指出:「开普勒花了近十年时间尝试各种轨道模型——包括他自己发明的卵形——才最终接受椭圆。若他在中途放弃(如同其他天文学家),或若他固守圆形教条(如同第谷),现代天文学的诞生将推迟数十年甚至数个世纪。他的成功不是必然的,而是神学信念与科学才华的独特结合」(Owen Gingerich, The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler [New York: American Institute of Physics, 1993], 305, 308–310)。

- 科学革命史学家伯纳德·科恩总结道:「开普勒定律的发现,是科学史上『理论先于观察』的最佳案例。若无正确的理论预期(由神学提供),观察者将在数据的海洋中溺水」(I. Bernard Cohen, Revolution in Science [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985], 136)。

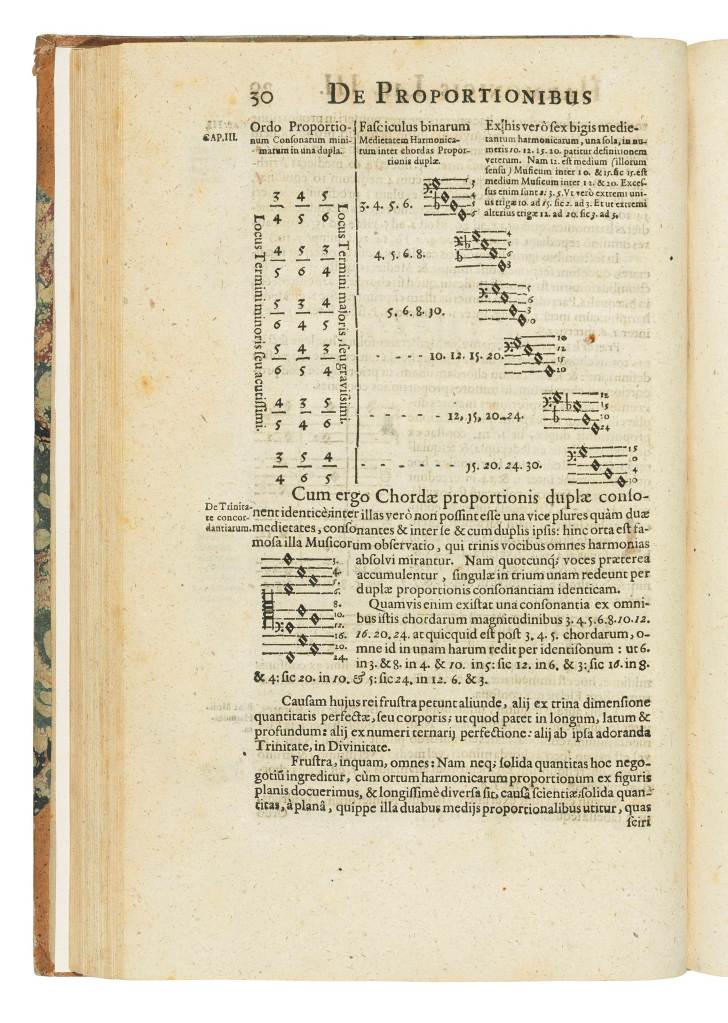

3. 天体音乐:用五线谱描述行星运动

开普勒在《宇宙和谐论》的序言中引用约伯记38:7:「那时晨星一同歌唱,神的众子也都欢呼」,认为这是神创造宇宙和声的预言(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Proemium. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997])。

他在《宇宙和谐论》第五卷中绘制了六颗行星的「音乐旋律」,方法如下:

- 步骤一:从椭圆轨道计算角速度变化

- 根据第二定律(面积定律),行星离太阳越近,运动越快。

- 开普勒计算每颗行星在「近日点」(最快)和「远日点」(最慢)的角速度比。

- 步骤二:将角速度比转化为音程

- 土星:近日点/远日点速度比 ≈ 5:4(大三度)。

- 木星:≈ 6:5(小三度)。

- 火星:≈ 3:2(纯五度)。

- 地球:≈ 16:15(半音)。

- 金星:≈ 25:24(极小半音)。

- 水星:≈ 12:5(八度+小三度)。

- 步骤三:绘制五线谱。开普勒在书中实际绘制了六颗行星的「旋律线」:

- 土星唱「低沉的大三度」。

- 木星唱「庄严的小三度」。

- 火星唱「激昂的纯五度」(变化最大)。

- 地球唱「微弱的半音」(近乎圆形轨道)。

- 金星唱「几乎单调的音」(最接近圆形)。

- 水星唱「跳跃的八度」(偏心率最大)。

他写道:「这些旋律不是巧合,而是神在创世时『谱写』的和声。每颗行星如同管弦乐队中的乐手,按神指定的声部歌唱……我只是将这首亘古之歌『听写』下来」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 7. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997]。

开普勒的天体音乐理论不是数学游戏,而是以下三大神学信念的体现:

- 神是音乐家:「神在创造中使用了和声原理,如同作曲家用音程创作交响乐。祂不是随意安排行星轨道,而是按『音乐的数学』(即和声比例)设计了整个宇宙」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 3. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997])。这一信念源于箴言8:27–30:「祂立高天……祂在渊面的周围划出圆圈……那时,我在祂那里为工师……为祂所喜爱」。开普勒认为「智慧」就是神的「音乐原理」,宇宙是按这原理「作曲」的。

- 音乐比例反映三一神的本质:开普勒将音乐的三要素(1. 旋律、2. 和声、3. 节奏)类比为三一神(1. 圣父、2. 圣子、3. 圣灵):圣父是单一旋律(Unison),如同太阳是宇宙的中心;圣子是和声(Harmony),如同行星之间的比例关系;圣灵是节奏(Rhythm),如同第二定律的「扫面速度」。他写道:「音乐的三一结构不是人类发明,而是神本性的印记。宇宙必须是音乐性的,因为它是三一神的作品」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book III, ch. 2)。

- 人能「听见」宇宙音乐,因为按神形象被造:开普勒引用诗篇19:1–4:「诸天述说神的荣耀……无言无语,也无声音可听……祂的量带通遍天下」,认为宇宙的「音乐」不是物理的声波(无人能听),而是数学的和声,需要理性才能「听见」。「神赐予人理性与音乐感,使我们能在行星的椭圆轨道中『听见』祂的和声。这是形象论的证明:人的心智与神的心智相通」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 9. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997])。

开普勒的五线谱不是对三大定律的补充,而是其动机与解释框架:

- 第一定律(椭圆轨道):行星轨道不是完美圆形,因为神的「作曲」不受人类「完美」观念限制。椭圆使得速度变化成为可能,从而产生旋律。

- 第二定律(面积定律):速度变化的规律(等面积/等时间)保证了旋律的节奏稳定。若没有第二定律,行星运动将是无规律的噪音。现代天文学确认,行星的速度比确实接近音乐音程。天文学家发现:行星系统的形成过程中,引力共振会产生「音程锁定」现象,使轨道比例趋向简单分数(如木星与土星的5:2共振)

- 第三定律(T² ∝ a³):所有行星的周期与轨道大小遵循同一数学关系,这是不同声部(行星)属于同一交响乐(太阳系)的证明。

如果开普勒纯粹是「理性主义者」,他可能满足于前两定律。正是「宇宙必须有统一和声」的神学信念,驱使他继续寻找「所有行星的统一关系」(第三定律)。开普勒在发现第三定律(1618年5月15日)时,在日记中写道:「我找到了!神在创世时使用的『总谱』(General Score)!所有声部(行星)都按同一和声原则(T² ∝ a³)排列。哈利路亚!」(Johannes Kepler, personal diary, May 15, 1618, 引自 Max Caspar, Kepler [New York: Dover, 1993], 288)。

科学史家欧文·金格里奇评论:「开普勒的天体音乐理论,在现代科学家看来是『神秘主义』,但恰恰是这一『神秘主义』(实为神学信念),驱使他在数据中寻找隐藏的数学模式。没有这种信念,第三定律可能永不会被发现」(Owen Gingerich, The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler [New York: American Institute of Physics, 1993], 312)。

科学哲学家杰拉尔德·霍尔顿指出:「开普勒的案例揭示:科学发现往往源于『非理性』(实为超理性)的信念——美、和谐、统一。这些信念本身无法用科学证明,却是科学探索的动力。对开普勒而言,这些信念的来源是神学」(Gerald Holton, Thematic Origins of Scientific Thought [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988], 69–71)。

4. 开普勒定律是圣经世界观的产物

范泰尔指出:「一切知识活动都预设某种『最终解释框架』。开普勒的成功揭示:圣经的创造—护理论不仅是神学教义,更是科学认识的必要条件。若宇宙非由理性神创造并信实维持,『寻找规律』本身就是无意义的行为」(Van Til, Christian Apologetics, 118)。开普勒自己在《宇宙和谐论》结尾的祷告中,清楚表达了这一认识论立场:「主啊,若我因祢创造的奇妙之美而被引诱至放肆,或在推进本应为祢荣耀的工作时,却贪恋了在人前的自我荣耀,求祢温柔而慈悲地宽恕我。看哪,我已将祢手段的荣耀完成,在这本书里,如同我有限的心智所能理解的……我的整个心智都在努力宣告祢的荣耀」(Johannes Kepler, Harmonices Mundi [Linz, 1619], Book V, ch. 9. English translation: The Harmony of the World, trans. E.J. Aiton, A.M. Duncan, and J.V. Field [Philadelphia: American Philosophical Society, 1997])。

因此,开普勒定律的发现不是偶然的幸运,而是圣经世界观的产物。在神的护理中,合适的人(具有数学天赋与神学信念的开普勒)、合适的数据(第谷的精确观测)、合适的时代(宗教改革后的思想解放),共同见证了「诸天述说神的荣耀」(诗19:1),不仅在受造界的美丽中,更在人类认识受造界的过程中。

5. 开普勒定律对牛顿的决定性作用

世界并没有立即为开普勒的发现而欢呼,相反,开普勒的定律长期遭遇冷遇。因为:

- 缺乏物理机制: 开普勒虽然描述了「怎么动」,但他无法解释「为什么这么动」。他自己试图用磁力或「太阳的灵魂」来解释,听起来很像伪科学。

- 数学太复杂: 对于习惯了圆周运动的同时代人来说,计算椭圆轨道太麻烦了。

- 伽利略的无视: 开普勒的通信笔友伽利略至死坚持匀速圆周运动的美学,完全无视开普勒的椭圆理论和数学推导。

- 笛卡尔的无视:同时代的笛卡尔(René Descartes,1596-1650)试图建立一个纯粹机械的、逻辑的、没有任何神秘色彩的宇宙模型,拒绝接受开普勒那个「基于数据拼凑出来的、依靠神秘磁力驱动的、忽快忽慢的椭圆」。

开普勒去世一年后,陆续有人依据他编写的《鲁道夫星表》的预测观察到了水星凌日和金星凌日,逐渐有人相信椭圆,但很少人接受他建立于物理基础上的天体运动的观点。1687年牛顿在《自然哲学的数学原理》中,根据以力为基础的万有引力定律严格推导出了开普勒的三大定律,开普勒定律才被彻底接受。

开普勒定律对牛顿的万有引力定律不是「有帮助」,而是逻辑上不可或缺的前提,没有开普勒定律,就没有万有引力定律。如果没有开普勒,牛顿可能发展出地面力学,但无法实现「天地统一」。而正是这一统一,标志着现代科学的诞生。牛顿在《原理》中明确承认其从开普勒定律得以推导(Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 3rd ed. [London, 1726], Book I, Proposition 1)。

- 第一定律(椭圆轨道)推导出引力指向焦点:若行星做圆周运动,引力中心可以在圆心、也可以在其他位置(如托勒密的「偏心圆」)。但椭圆轨道的数学性质决定:力必须指向焦点之一。牛顿正是从这一几何约束推导出:引力源必在太阳(焦点位置)。若开普勒未发现椭圆轨道,牛顿即使猜测引力存在,也无法确定其方向。1684年,哈雷(Edmond Halley,1656-1742)去剑桥拜访牛顿,问了一个困扰学界的问题:「如果引力与距离平方成反比,行星轨道是什么形状?」牛顿回答:「是椭圆。我以前算过,稿子找不到了,我再算一遍给你。」哈雷大受震撼,督促牛顿把这些理论写成书,并且自费帮他出版。1687年,《自然哲学的数学原理》出版。

- 第二定律(面积定律)推导出引力的径向性质:「行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等面积」这一定律,用现代物理语言表述即角动量守恒。这隐含着关键信息:作用在行星上的力没有切向分量,只有径向分量。牛顿在《原理》第一卷命题1中证明:「面积定律成立,当且仅当力指向中心」(Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 3rd ed. [London, 1726], Book I, Proposition 1)。这一证明排除了所有「非中心力」的可能性,将搜索范围从无限种缩小到「中心力」。

- 第三定律(T² ∝ a³)推导出平方反比律:开普勒第三定律提供了最关键的线索。牛顿通过数学推导证明:若圆周运动,向心力 F ∝ v²/r,由 T² ∝ a³ 可推出 v² ∝ 1/r,因此 F ∝ 1/r²。这就是万有引力的平方反比律。若开普勒未发现第三定律,牛顿可能猜测「引力与距离有关」,但无法确定是 1/r、1/r²、1/r³ 还是其他函数形式。

若无开普勒定律,万有引力只能停留在「猜想」阶段。牛顿在《原理》第三卷「自然哲学的规则」中写道:「我们必须承认,自然的效应,只要一致且恒常,就应归于同一原因。开普勒定律的普遍性证明:支配行星运动的力,与使苹果落地的力,必为同一种力」(Isaac Newton, Principia, Book III, Rules of Reasoning, Rule 2)。

科学史家伯纳德·科恩分析了《原理》的论证结构,发现:第一卷(运动定律)20% 依赖开普勒定律,第二卷(介质阻力)5% 依赖开普勒定律,第三卷(万有引力)80% 的命题以开普勒定律为前提。科恩的结论是「若无开普勒三大定律,牛顿《原理》的核心内容——天体力学——将完全无法建立」(I. Bernard Cohen, The Newtonian Revolution [Cambridge: Cambridge University Press, 1980], 78–80)。

六、波义耳的敬虔:实验化学终结希腊本质论

罗伯特·波义耳(Robert Boyle,1627–1691),盎格鲁裔爱尔兰人,英国圣公会信徒,成长于清教徒革命和克伦威尔统治时期(1642-1660),深受清教徒思想影响。1661年发表《怀疑的化学家》(The Sceptical Chymist),1662年发现波义耳定律,被誉为「现代化学之父」。他的科学工作直接建立在清教徒的系统神学人论之上:因为人的理性是有限且堕落的,所以我们不能自负地构建体系,而必须谦卑地通过实验观察神的创造。

1. 推翻希腊本质论:实验优先于哲学推测

1659年,富有的贵族波义耳出钱出主意、贫寒的助手胡克(Robert Hooke,1635-1703)出力出技术,合作完成了昂贵的空气泵实验,证明真空真的存在,推翻了亚里士多德「自然厌恶真空」的本质论。实验显示:空气有弹性,压力与体积成反比。这是圣经方法论的胜利,波义耳指出:通过这些实验,我们看到神的护理如何信实维持秩序(Robert Boyle, New Experiments Physico-Mechanical [Oxford, 1660], Preface),体现了神的信实圣约(创8:22)确保实验可重复,而非希腊的宿命论。

希腊本质论(亚里士多德)认为物质行为源于内在「本质」(如石头落下是因为它有「重」的本质)。这种观点导致了循环论证,且不鼓励实验。波义耳在《怀疑的化学家》中不仅从化学角度,更从神学角度批判了这一点:

- 波义耳反对希腊的理性主义(认为自然规律是逻辑必然的)。他认为自然规律完全取决于神自由的意志。神可以创造任何形式的世界,因此人类不能躲在书房里靠逻辑推测自然(那是希腊人的傲慢),必须走进实验室去观察神到底做了什么。

- 波义耳深受加尔文主义影响,深信人类智力因亚当的堕落而受损。因此,人类的理性不可靠,容易陷入幻想。实验不仅是科学方法,更是一种属灵的操练,迫使傲慢的人类理性臣服于客观的、神所创造的事实面前。实验是人类在堕落后重建知识的唯一谦卑路径。

2. 《利维坦与空气泵:霍布斯、波义耳与实验生活》

《利维坦与空气泵:霍布斯、波义耳与实验生活》(Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life)是史蒂文·谢平(Steven Shapin)和赛门‧夏佛(Simon Schaffer)于1985年出版的科学史著作,通过分析托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes,1588-1679)和波义耳之间关于空气泵和真空的争论,提出了一个颠覆性的论点:17世纪科学方法的建立,尤其是实验方法的普及,不仅是纯粹的科学选择,更是一种政治和社会选择。

霍布斯是政治哲学家,《利维坦》作者,知识论立场是理性演绎(Deduction),认为真理应通过理性、几何式的演绎得来,不信任实验。波义耳是实验科学家,皇家学会奠基人,知识论立场是实验归纳(Experimentation),认为真理应通过观察、实验和目击得来。霍布斯坚决反对空气泵实验,因为:

- 霍布斯反对「真空」,他的物质哲学不允许非物质空间,认为波义耳的泵只是移走了空气,但容器里仍充满了某种不可见的「以太」。

- 霍布斯主张知识上的「几何演绎」。他认为实验结果可能被操纵,依赖于一台复杂的机器,并且只有少数人能聚集在实验室目击结果,认为这种方法是不可靠的、精英主义的、且容易被骗的,只有绝对的理性逻辑才是真理。这实际上是把人的理性神圣化。

- 霍布斯在《利维坦》中主张绝对君权,认为一个国家(或自然界)不能容忍真空(即权力缺席或不确定性)。一个强大的、中央集权的利维坦必须存在,才能避免社会陷入内战。谢平和夏佛认为,波义耳创造了真空,这在政治上是危险的,因为它暗示了无政府状态的可能性。

波义耳及其倡导的实验科学,在社会上建立了一种新的知识权威模式:

- 有限的公开性: 实验在皇家学会的「公正的绅士」面前进行,形成一个「虚拟的目击社群」。

- 共识: 实验的结果之所以被认为是真的,不是因为一个人说了算,而是因为一群享有社会信誉的人(独立于国家和教会)达成了共识。

波义耳的实验哲学反映了宗教改革的教会论:真理不是由一个教皇(或霍布斯式的利维坦)说了算,而是由一群平等的、有道德的见证人共同验证。皇家学会的实验演示,本质上是一个见证真理的礼仪。波义耳要求实验记录必须详尽、甚至记录失败的实验,这种诚实直接源于清教徒在神面前的道德责任感。现代科学的同行评审(Peer Review)机制,其雏形正是波义耳基于基督徒良知和社群共识建立的目击者制度。

谢平和夏佛从世俗角度得出的结论是:

- 科学是政治: 实验方法的胜利,意味着波义耳所代表的温和、经验主义、基于共识的知识体系战胜了霍布斯所代表的绝对、理性、中央集权的知识体系。

- 空气泵的胜利:实验科学之所以在17世纪的英国扎根,是因为它为英国内战后的社会提供了一个非政治化、非独裁的、新的真理裁决机制。知识的权威不再来自国王或教会,而是来自一群有品德的目击者在实验室中达成的共识。

3. 《怀疑的化学家》

虽然《利维坦与空气泵》认为科学事实本质上是「社会协商」的产物,其成立与否取决于谁有权发言、谁建立了信任机制。但实际上,波义耳的思想是敬虔与科学经验主义的完美融合,他将清教徒的严谨、有序、诚实的道德伦理引入了化学,将这门学科从神秘主义的泥沼中拔了出来,将其转化为一种有秩序、可验证、服务人类的科学。

波义耳的《怀疑的化学家》被公认为是现代化学的开端,它在知识上和方法论上都与炼金术划清了界限,彻底推翻了当时统治化学领域的两大传统理论:

- 亚里士多德的「四元素说」人认为万物由土、气、火、水四种「元素」构成。波义耳认为亚里士多德的元素是基于哲学思辨而非实验观察。波义耳指出,燃烧木头时看到的是烟(气)、火焰(火)、灰烬(土)和蒸汽(水)。但这并不能证明木头是由这四种元素构成的,因为你无法再将烟、灰烬等分解回那四种纯粹的元素。

- 帕拉塞尔苏斯的「三元说」认为万物由硫、汞、盐这三种「原则」构成。波义耳指出,炼金术士声称能将所有物质分解成这三种「原则」本身就是误导。因为通过不同的分解方法,得到的「原则」成分往往是不同的。

波义耳提出了一个全新的、可供实验操作的「元素」定义,将「元素」的概念从哲学思辨拉回实验室,提供了一个明确的界限,让科学家能够着手辨别和分离真正的化学元素,从而开启了系统的化学研究,奠定了现代化学的基石。这一定义的核心思想是:

- 简单性: 元素是不能再被化学方法分解的物质。

- 操作性: 元素不再是哲学概念,而是实验操作的产物。如果通过化学分析(如加热、溶解、沉淀等)无法再分解,那它就是元素。

古典炼金术的特征是秘密、神秘和晦涩,炼金师的记录使用隐晦的符号和术语,拒绝公开。而清教主义的伦理对此形成了挑战:

- 清晰与秩序:清教徒相信神通过两本书启示自己:圣经(启示祂的救赎计划)和「自然之书」(启示祂的智慧和能力)。 神的话语是清晰、有秩序的,这种对清晰度、逻辑和秩序的追求也从圣经被移植到了科学方法中。波义耳在书中详细描述了大量的化学反应,并强调实验的可重复性和清晰记录。他用清晰的语言和逻辑,使得化学知识能够被广泛传播和讨论。

- 律法与秩序:不再把自然视为一个充满随机魔法和神秘力量的领域,强调自然受制于神恒定的律法,神必然以固定的、可预测的、理性的律法来管理宇宙。科学家寻找化学公式和定律,就是在寻找神在物质世界中设定的秩序。

- 次级因:清教徒相信神迹,但也强调神在日常运作中是通过次级原因(即自然规律)来管理世界的。这使得科学家能够放心地研究物质之间的因果关系,而不必担心神会随机干预实验结果。波义耳反复强调自然界的次级因完全依赖于神的持续维持,这种「受造界—律法—护理」的模式,与亚里士多德的「内在形式—本质」完全不同,使得实验科学成为必要。

- 公开性:清教徒反对「隐秘的知识」,波义耳坚决反对炼金术的神秘性和秘密性,他的实验方法强调「目击社群」的共识,将化学从炼金术中分离出来,坚持实验必须是公开、透明、可重复验证的。这种对公开性和共识的依赖,与改革宗教会对公共信仰告白和教会纪律的重视有相通之处。

- 天职观:炼金术的终极目标是制造黄金、增加个人财富。但波义耳认为,化学的目的不在于制造黄金,而在于增进对造物主作品的认识。化学研究应该用于医药和农业,以服务于神赋予人类管理世界的天职。研究自然规律不仅仅是为了满足好奇心或个人财富,而是为了赞美创造主。通过精确地理解神所创造的万物的秩序、重量和数量,科学家就是在履行天职。这种伦理加速了化学从哲学思辨转向实际应用。

4. 波义耳的护教:通过研究自然来认识神

波义耳的实验主义思想受培根(Francis Bacon,1561-1626)的影响很大,包括:

- 强调自然是神的第二本书,把科学看作「恢复堕落后人类对自然的管治权」(创1:28)。

- 拒绝纯粹亚里士多德主义,强调观察、归纳,与圣经关于受造界的实在性、秩序性、多样性的教义一致。

但培根强调「知识就是力量」,试图建立一种不依赖特殊启示、自主的经验主义知识体系。波义耳却比培根更加敬虔,他在《基督教的科学家》中论证:科学家是「自然神殿中的祭司」。受造界虽然在欢呼神的荣耀,但它们没有理智,无法发出声音。科学家通过研究自然,通过公式和定律,替哑巴的自然界向神献上理性的赞美。他甚至建议信徒在安息日进行科学实验或显微镜观察,因为这能加深对神智慧的敬畏,与读经是同样的属灵活动。(Robert Boyle, The Christian Virtuoso [London, 1690], Part I)。

波义耳温和谦卑、敬虔富有,一生花巨资资助向东方宣教、翻译和印刷圣经、科学护教,在1691年遗嘱中设立了著名的「波义耳讲座」(Boyle Lectures),专门邀请学者通过自然哲学证明基督教真理,牛顿是最早的支持者之一,首届讲员是牛顿的好友理查德·本特利。波义耳讲座每年一次,三百多年来历经波折,至今仍在延续(现由牛津大学等机构轮办),其宗旨正是「通过自然哲学证明基督教的真理」,直接影响了18-19世纪英国的科学与信仰对话。科学史家爱德华戴维斯指出,波义耳的护教是将科学作为「基督教证据」的典范(Edward B. Davis, “Robert Boyle’s Religious Life,” History of Science 41 [2003]: 59–84)。

七、牛顿的宇宙观:引力是神的持续护理

以撒·牛顿(Isaac Newton,1642–1727),英格兰人,英国圣公会信徒,出生于制定《威斯敏斯特信条》的清教徒革命期间,查理二世复辟以后入读剑桥大学。他私下对三位一体论持非传统立场,但坚信一位创造且护理宇宙的神。1665–1666年发明微积分,1687年在《自然哲学的数学原理》发表牛顿三大运动定律、万有引力定律。1704年在《光学》发表光学理论。被誉为「经典物理学之父 」。同时,他也当了28年的皇家造币局局长,24年的皇家学会会长,生前已被视为英国国宝,伏尔泰等启蒙思想家将他的思想推广到全欧洲,当他当作理性的化身。

牛顿的科学根基在于护理论而非自然主义。 他在写给本特利(Richard Bentley)的信中说:「如此精美的太阳、行星与彗星系统,只能出自一位智慧而大能者的谋划与主宰」(Isaac Newton to Richard Bentley, December 10, 1692, in The Correspondence of Isaac Newton, ed. H.W. Turnbull, vol. 3 [Cambridge: Cambridge University Press, 1961], 233)。 牛顿认为,自然律乃是神持续运作的方式,而非自足体系(Isaac Newton, Opticks [London, 1704], Query 31)。牛顿物理学最深的形而上学基础,是他将「绝对空间」理解为神无所不在的方式,神「以祂的感官(sensorium suum)」感知并治理宇宙(Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. I. Bernard Cohen and Anne Whitman, Berkeley: University of California Press, 1999, General Scholium, 940–942)。正因为如此,现代学者常把牛顿的观点概括为:「空间是神的感官 Space is the sensorium of God」,而不仅仅是一个机械系统。

现代教科书常将牛顿三大运动定律描述为「实验结果」,暗示它们是「归纳法」的产物。事实是:牛顿在《原理》中将这三条定律称为「公理」(Axioms),把它们当作逻辑推演的起点而非结论。牛顿运动定律主要是灵感与逻辑推理的产物,而非实验观察和归纳的结果。

1. 第一定律(惯性定律):对抗直觉的哲学飞跃

定律内容:「任何物体在不受外力作用时,保持静止或匀速直线运动。」

- 实验不可能直接验证:地球上不存在「无摩擦」环境,所有物体最终都会停下,人类从未观察到任何物体「永远匀速运动」。伽利略的斜面实验只能证明「摩擦越小,滑行越远」,但无法推出无摩擦则永远运动。

- 颠覆亚里士多德的权威:亚里士多德认为「物体的自然状态是静止,运动需要持续的推动力」。这符合日常经验(推车停止推就停下来)。牛顿第一定律则宣告:「物体的自然状态包括匀速运动,静止只是速度为零的特例」,完全违反直觉。

- 圣经世界观提供了哲学基础:牛顿相信「神创造的物体本身不会『自然衰减』,除非外力干预。若物体会『自然停止』,则意味着神的创造有内在缺陷」(Isaac Newton, Principia, Book I, Scholium)。这一信念是神学推论,而非实验结论。正如科学哲学家夸黑所指出:「惯性定律不是实验的结果,而是思想的革命——从亚里士多德的『运动需要原因』到牛顿的『静止与匀速等价』。这一飞跃需要的是哲学勇气,而非实验数据」(Alexandre Koyré, Newtonian Studies [Chicago: University of Chicago Press, 1965], 66)。

到了17世纪末,随着弹道学的发展,人们发现如果假设水平方向速度不变(惯性),计算出的炮弹落点才准确。实战的准确性,让军方和工程师率先接受了惯性定律。

2. 第二定律(F = ma):数学定义还是物理发现?

定律内容:「力等于质量乘以加速度。」

- 实验无法发现F = ma:在牛顿时代,「力」没有独立测量方法(弹簧秤尚未发明),「质量」与「重量」常被混淆,「加速度」需要精确计时(机械钟不够精确)。那么牛顿如何「发现」F = ma?答案是:他没有发现,而是定义。牛顿并没有通过实验归纳出这个公式,而是通过数学直觉,定义了什么是力,然后看这个定义能否解释世界。

- F = ma 是力的操作性定义:牛顿实际上是在说:「我们定义『力』为『产生加速度的原因』,且其大小正比于加速度与物体的『抗拒改变的性质』(即质量)」。这是一个概念创造的过程,而非实验归纳的过程。正如物理学家恩斯特·马赫所说的:「牛顿第二定律是循环定义——我们用它定义力,再用力来验证它」(Ernst Mach, The Science of Mechanics [1883], trans. Thomas McCormack [Chicago: Open Court, 1919], 286)。

- 为何F = ma而非F = mv或F = ma²:牛顿可以定义 F = ma²,数学上同样自洽,但他选择了最简单的形式,因为「神的设计必然简洁」(Isaac Newton, Principia, Book III, Rules of Reasoning, Rule 1: 「自然不做徒劳之事,若少即足,多则徒然」)。

牛顿做了大量的单摆实验,发现摆动的周期只和摆长有关,间接证明了重力产生的加速度是恒定的,从而验证了力与加速度的关系。当时的皇家学会热衷于撞球实验,牛顿利用第二定律推导出了动量守恒定律,与所有的撞球实验结果完美吻合。既然推论是对的,那么前提(F=ma)自然被接受。但直到1784年的阿特伍德机(Atwood Machine)实验,才真正测出加速度与力成正比、与质量成反比,无可辩驳地验证了第二定律。

3. 第三定律(作用力与反作用力):逻辑推理的产物

定律内容:「对每一个作用力,存在大小相等、方向相反的反作用力。」

- 实验极难直接验证:在牛顿时代,测量「瞬时力」几乎不可能。两个物体碰撞时,如何同时测量两者受到的力?牛顿本人从未进行过这样的实验。

- 这是逻辑一致性的要求:牛顿的推理如下:若物体A对物体B施加力,使B加速;若没有反作用力,A如何「知道」B的存在?力若不成对出现,则违反了对称性(为何A可以单方面影响B?)。因此,逻辑要求:力必须成对出现。这是理性推理,而非实验证据。正如科学哲学家卡尔·波普尔所言:「牛顿第三定律是形而上学原则(对称性)的物理化表达」(Karl Popper, Conjectures and Refutations [London: Routledge, 1963], 187)。

牛顿的逻辑:如果一块磁铁吸铁的力,大于铁吸磁铁的力,那么把它们捆在一起浮在水面上,整个系统就会自己动起来(永动机)。但这在现实中从未发生。所以力必须相等。简介支持:如果作用力不等于反作用力,那么两个球撞完之后,总动量就不守恒了。所有的碰撞实验数据都支持动量守恒,因此也就简介支持了第三定律。到了18世纪,工程师们将这一建立在固体上的定律推广到流体(水流冲击涡轮、火箭反冲原理),发现如果不按第三定律设计水车和船只,机器就转不动。

因此,牛顿三大运动定律之所以很快被接受,实际上是因为工程学的刚需。工程师们发现,只有假设牛顿三大定律是对的,才能造出更准的大炮(弹道学)、更稳的船(流体力学)、更精密的钟表(机械动力学)。所以,到18世纪中叶,当欧洲科学家还在为万有引力争论不休时,牛顿三大运动定律已经作为工程学和力学的圣经,被广泛应用在欧洲的工厂和战场上了。

4. 万有引力的神学本质:超距作用与神的持续护理

牛顿的万有引力定律描述了引力的数学形式,却无法解释引力的物理机制:两个相隔数百万公里的天体,如何「知道」彼此的存在并相互吸引?中间没有任何介质,力如何「传递」?这被称为「超距作用」问题。笛卡尔主义者如惠更斯(Christiaan Huygens,1629-1695)、莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646–1716)认为超距作用违反机械哲学原则(一切物理作用必须通过接触传递,如齿轮推动齿轮),指责牛顿的引力是神秘的、非理性的。

牛顿在写给本特利的信(1692–1693)中,明确拒绝给出引力的机械解释,而是诉诸神学:「引力能穿越虚空作用于远处物体,无需任何介质……引力必须由某种持续按照特定规律运作的主体引起;但这个主体是物质的还是非物质的,我留给读者判断」(Isaac Newton to Richard Bentley, December 10, 1692, in The Correspondence of Isaac Newton, ed. H.W. Turnbull, vol. 3 [Cambridge: Cambridge University Press, 1961], 233-34)。

在《光学》(Opticks, 1704)的「疑问31」中,牛顿更明确地表达了神学立场:「这些物体的运动是否不是出于某种主动原则,如引力,这原理不是死的物质的本质……而是某种不同的东西?……难道神无处不在,以祂的意志驱动粒子吗?」(Isaac Newton, Opticks [London, 1704], Query 31)。

牛顿的核心观点是:引力不是物质的「自足属性」,而是神持续护理的运作方式。神并非在创世后「抽身离去」(如自然神论所言),而是「时时刻刻」通过引力维持宇宙秩序。正如《歌罗西书》1:17所言:「万有也靠祂而立」(持续完成时态,表示「持续维系」)。牛顿的引力神学是对自然主义的三重批判:

- 反对笛卡尔的「机械宇宙」:笛卡尔认为,神创造物质并赋予「运动量」,之后宇宙如同「上满发条的钟」,自行运转,不再需要神的干预。牛顿驳斥:「若宇宙完全机械自足,则神在创世后便无事可做,祂的护理就沦为空谈。但引力显示:宇宙的秩序每时每刻依赖于神的主动维持。行星之所以不飞离轨道,不是因为『机械必然性』,而是因为神信实地施加引力」(Isaac Newton, Opticks [1704], Query 31)。

- 反对「物质自足论」:若引力是物质的「本质属性」(如亚里士多德的「重性」),则物质成为「自因」,僭夺了神的位置。牛顿坚持:「物质本身是惰性的,无法产生引力这样的主动力量。引力必须由外在的主动原则赋予——这原则就是神的护理」(Isaac Newton, Principia [1687], General Scholium)。创造与护理是同一神圣作为的两个侧面。神不仅在「起初」创造(创1:1),更在「此刻」维持(来1:3)。牛顿的引力神学,正是这一教义的物理化表达:自然规律不是「过去的遗产」,而是「现在的护理」。如果自然规律是自足的,则神被降格为「闲置的神」(idle God),这在他的神学体系中是绝对不能接受的。

牛顿的《原理》写得晦涩难懂,用了极其复杂的古典几何证明,据说当时全世界能读懂这本书的人不超过20个。万有引力定律被接受,经过了曲折的过程:

- 1687 – 1730年代,英国人出于爱国主义而支持牛顿,而欧洲大陆的主流科学家则嫌弃「超距作用」,坚守符合直觉的笛卡尔「漩涡说」。笛卡尔认为力必须通过接触传递。行星之所以绕太阳转,是因为太空中充满了看不见的物质「以太」,形成了巨大的漩涡,卷着行星走。这听起来很合理、很直观。而牛顿认为太阳和行星之间是真空的,太阳通过引力隔空拉着行星。惠更斯、莱布尼茨等人对此嗤之以鼻。他们认为「隔空取物」是巫术,是神秘主义的复辟。莱布尼茨公开嘲讽:「牛顿让万有引力像某种不知名的妖魔一样在虚空中游荡。」

- 1735-1736年,法国科学院派出了两支探险队去北极圈和赤道测量地球子午线的弧长。根据牛顿的引力说,地球因为自转会有离心效应,所以赤道会隆起,地球是个像橙子的扁球体。根据笛卡尔的漩涡说,地球在两极应该被拉长,是个像柠檬的长球体。测量的结果证实牛顿是对的,伏尔泰在欧洲大力宣传。

- 哈雷利用牛顿定律,计算了1682年那颗大彗星的轨道,并预言它将在1758年圣诞节前后回归,1758年,哈雷彗星在预言的时间回归,公众彻底信服。它证明了彗星不是神出鬼没的,而是像钟表一样严格服从力学公式。

- 1846年海王星的发现,是牛顿力学的巅峰时刻。天王星轨道有偏差,法国人勒维耶和英国人亚当斯根据牛顿定律反推出这个位置应该有一颗未知行星在干扰它。德国天文学家伽勒根据勒维耶的计算,在望远镜里仅仅花了一个小时就找到了海王星位置误差不到1度。至此,牛顿力学被视为宇宙真理。

但是,牛顿本人清楚意识到其理论的两大局限性:他无法解释为什么质量会产生引力,也无法解释为什么引力能瞬间传播。牛顿坦承:「我不虚构假说。我描述引力如何作用(数学规律),但我不假装知道它为何如此作用(物理机制)」(Isaac Newton, General Scholium to the Principia, 2nd ed. (1713))。

科学史家理查德·韦斯特福尔总结:「牛顿拒绝给出引力的机械解释,不是因为他『无知』,而是因为他相信:某些自然现象(如引力)是神护理的直接显现,无法也不应被『还原』为物质的机械作用。这是一种深刻的神学立场」(Richard S. Westfall, Never at Rest: A Biography of Isaac Newton [Cambridge: Cambridge University Press, 1980], 505–507)。

牛顿拒绝用「假想的机械模型」填补空白,宁可将引力的「终极原因」留给神的奥秘。尽管现代物理学取得了巨大进步,但引力的「终极问题」仍未解决。因为科学只能回答「引力如何作用」,却无法回答「为何存在」。为何存在引力?为何引力常数G = 6.674×10⁻¹¹ N·m²/kg²?为何引力比电磁力弱10³⁶ 倍?圣经的答案:引力之所以存在,是因为神「常用祂权能的命令托住万有」(来1:3),引力是这「命令」的具体体现。引力常数G不是「偶然」,而是神创造智慧的一部分(箴言3:19–20)。范泰尔说:「科学永远无法回答『为何』,因为『为何』指向『目的』与『意志』,而唯有位格的神才有目的与意志。牛顿的伟大,在于他认识到这一界限,将引力的『终极原因』归于神的护理。现代物理学若失去这一维度,就会陷入无穷的『为何』追问,最终沦为虚空」(Van Til, Christian Apologetics, 140)。

5. 灵感、逻辑与信仰的三重奏

牛顿受到培根的影响,重视实验验证,这在他的光学著作中体现得很明显。但如果牛顿的定律纯粹是「实验归纳」的结果,为何其他拥有实验条件的学者未能发现它们?事实上,《原理》出版后,虽然大家都承认牛顿是个数学天才,但很少有人相信他的物理理论是真实的。

- 笛卡尔:有实验能力,但因机械宇宙观(神创造后不再干预),提出的「运动守恒定律」是错误的(他认为 mv 守恒)。

- 胡克:数学能力不够,无法将观察上升为普遍定律。

- 惠更斯:数学能力不亚于牛顿,但因笛卡尔主义的哲学框架,拒绝接受「超距作用」(引力),始终未能统一天地力学。

唯有牛顿成功,因为他具备三重优势:数学天赋(微积分)、实验能力(光学、力学实验)、正确的神学—哲学框架(护理论、创造论、形象论)。其中第三点是决定性的。牛顿自己在晚年总结:「我不知道世人如何看我,但在我自己看来,我只是一个在海边玩耍的孩子……而真理的大洋仍未被探索。但我确信:这大洋的每一滴水,都述说着造物主的荣耀」(引自William Stukeley, Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life [1752], 19–20)。

牛顿的工作是对笛卡尔的修正与超越。笛卡尔强调宇宙秩序性与数学结构性,反映了圣经有序创造的观念:世界不是混沌,而是逻辑可推理的。虽然他用神来「保证」理性,但却不是以神的启示为起点,只是把神工具化为系统稳定性的「假设」,「我思故我在」的思想把人的理性视为知识的无误起点,把人的心智当作最终权威,开启了「从自我出发理解神」的路径(自由派、启蒙自然神论、后现代怀疑),奠定了近代自然神学的框架。牛顿使用数学作为自然解释的核心工具(笛卡尔式的理性主义),继承了笛卡尔宇宙机械论的框架,但拒绝他的漩涡理论,认为他过度用理性取代经验。牛顿运动定律的真实诞生过程是:直接实验(如碰撞实验、摆的周期测量)+数学推理与逻辑一致性(如对称性、守恒律)+哲学—神学框架(惯性源于神的护理;对称性源于神的公义;简洁性源于神的智慧)。

正如科学史家理查德·韦斯特福尔总结的:「牛顿的运动定律不是实验的产物,而是神学异象与数学天才的结合。他相信自己在『思想神的思想』,而运动定律正是神在受造界设立的基本『语法』」(Richard S. Westfall, Never at Rest: A Biography of Isaac Newton [Cambridge: Cambridge University Press, 1980], 403–405)。 范泰尔指出:「科学的『发现』从来不是中性的『数据收集』,而是预设框架下的『启示解读』。牛顿能『看见』运动定律,因为他透过圣经世界观的『眼镜』观察自然。摘下这副眼镜,只剩下模糊的数据与混乱的现象」(Van Til, Christian Apologetics, 118)。

八、微积分的诞生:从希腊完美到圣经护理

现代教育常将微积分视为「高级计算工具」,却忽略了其哲学革命的本质。微积分不仅是技术,更是世界观。微积分的诞生,标志着西方数学从希腊的「静态几何」彻底转向圣经的「动态过程」,是对亚里士多德哲学两千年统治的最终决裂。

科学哲学家莫里斯·克莱因指出:「微积分不仅是数学技术的突破,更是思想的革命。它使人类第一次能够数学化地描述变化、运动与连续性——而这些概念,在希腊哲学中是被压制甚至否定的」(Morris Kline, Mathematics: The Loss of Certainty [New York: Oxford University Press, 1980], 102)。

1. 希腊哲学的数学桎梏:为何古希腊未能发明微积分?

根本原因是世界观:若宇宙是完美的、永恒的、必然的,则变化是「表象」,静止是「本质」;无穷是「不完美」的象征(柏拉图理念论),则数学应追求「有限、确定、完美」。因此,希腊数学的「完美」是静态几何(圆、三角形、多面体),而非动态分析(变化率、累积量)。

希腊数学(特别是欧几里得几何)建立在「完美形式」(Perfect Forms)之上,认为:圆是「完美曲线」,直线是「最简单」的路径,静止是「自然状态」,运动是「偏离」。亚里士多德明确反对「无穷」的「实际化」:「无穷只能是潜在的,而非实际的。若无穷实际存在,则会导致悖论」(Aristotle, Physics, Book III, ch. 6)。结果是:希腊数学拒绝「无穷小」概念,因为「无穷分割」意味着「无穷实际化」。主前5世纪,芝诺(Zeno of Elea)提出了阿喀琉斯与乌龟、以及飞矢不动悖论,目的是证明:若承认「无穷可分性」,则「运动」在逻辑上不可能。

希腊数学的回应是穷竭法(Method of Exhaustion)。阿基米德(Archimedes,主前287–212)发明了「穷竭法」来计算曲线面积:用无数个矩形「逼近」曲线下的面积,但永远不让矩形数量达到「无穷」,只能证明「差值可以任意小」,而非「等于零」。这是一种哲学妥协:既想利用「无穷分割」,又不能承认「无穷实际存在」。科学史家卡尔·博耶评论:「阿基米德的穷竭法已经『触摸』到微积分的门槛,但希腊哲学的『无穷恐惧症』使他止步于此。他拒绝说『矩形数量 = 无穷』,而只能说『可以足够多』」(Carl B. Boyer, The History of the Calculus and Its Conceptual Development [New York: Dover, 1959], 52)。

2. 圣经世界观的数学解放:为何微积分在基督教欧洲诞生?

圣经创世记1:1–2:3描述的创造不是「一次性完成的静态世界」,而是六日的连续过程:

- 「神说……事就这样成了」(创1:6–7,9,11,15等):创造是「过程」。

- 「有晚上,有早晨」:时间是连续流动的。

- 「生养众多,遍满地面」(创1:22,28):生命是增长的。

与希腊的「永恒静止宇宙」相反,圣经宣告:世界是动态的、变化的、生长的。传道书3:1–8:「凡事都有定期,天下万务都有定时……」,时间不是「幻觉」(如柏拉图所言),而是神创造的真实维度。希伯来书1:3:「常用祂权能的命令托住万有」现在分词,表示持续动作)。耶利米书33:25:「耶和华如此说:若是我立白日黑夜的约不能存住,若是我未曾安排天地的定例……」。神的护理不是「一次性设定」,而是「持续维持」,这意味着:自然过程是连续的,而非「离散跳跃」的。植物生长、行星运动、水的流动,都是连续变化,需要连续的数学来描述。

圣经创造论的核心是「有条件偶然性」:神自由创造(偶然性),世界不是「必然」的,因此可以「变化」;神信实维持(规律性),变化遵循「定例」,因此可以「量化」。这正是微积分的哲学前提:

- 变化是真实的(反对希腊静止论)

- 变化是可知的(反对怀疑论)

- 变化遵循规律(反对任意论)

希腊人惧怕无穷,但基督徒因为相信一位无限的神,才敢于在数学中处理「无穷小」。科学史家彼得·迪尔指出:「微积分预设了一种独特的世界观:自然过程是连续的、可微的(differentiable)、可积的(integrable)。这些预设在希腊哲学中无法成立,却在圣经创造论中自然成立」(Peter Dear, Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution [Chicago: University of Chicago Press, 1995], 167)。

3. 微积分的发明过程:从开普勒到牛顿–莱布尼茨的基督徒数学家的努力

(1) 开普勒的「无穷小」开端(1604–1615)

开普勒在计算酒桶体积时使用了「无穷小」的方法:将酒桶切成「无穷多个薄片」,每个薄片是「无穷小厚度」的圆盘,体积 = Σ(圆盘面积 × 无穷小厚度)。开普勒写道:「我将圆切成无穷多个三角形,每个三角形的底边是『无穷小弧』……虽然亚里士多德禁止『无穷实际化』,但我相信:神创造宇宙时,使用了无穷的精确性。若神可以如此,我们为何不能在数学中如此?」(Johannes Kepler, Nova Stereometria Doliorum [Linz, 1615], Introduction)。

(2) 伽利略与卡瓦列里:「不可分量」(Indivisibles, 1635)

伽利略的学生卡瓦列里(Bonaventura Cavalieri, 1598–1647)在《不可分量几何学》(Geometria Indivisibilibus, 1635)中,系统化了「无穷小方法」:曲线由「无穷多个点」组成,面积由「无穷多条线」组成,体积由「无穷多个面」组成。卡瓦列里遭到耶稣会学者的猛烈攻击,指责他「违背亚里士多德」、「导致数学混乱」。但伽利略为其辩护:「若神创造的自然是连续的,数学为何不能是连续的?亚里士多德的权威不能高于神的启示」(Galileo Galilei, Dialogues Concerning Two New Sciences [Leiden, 1638], Day 1)。

(3) 费马与笛卡尔:「求切线」与「解析几何」(1630s–1640s)

费马(Pierre de Fermat, 1607–1665)和笛卡尔发明了求曲线切线的代数方法:切线斜率 = Δy/Δx,当Δx → 0;这是「瞬时变化率」的雏形(即导数)。但费马与笛卡尔都未能系统化这一方法,因为他们仍受困于「Δx → 0 究竟意味着什么?」的哲学问题。

(4) 牛顿与莱布尼茨:微积分的系统化(1665–1684)

牛顿在剑桥大学期间,回乡下老家躲避瘟疫(1665–1666,「奇迹年」),发明了「流数术」(Fluxions),1670年代成形。牛顿将运动(如行星轨道)表示为「连续流动的过程」,并用微积分计算「瞬时速度」、「加速度」、「面积」。牛顿在《原理》序言中写道:「几何学的基础建立在机械实践中……我们提出数学原理,只要它们近似于现象即可」(Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 3rd ed. [London, 1726], Preface)。关键词「近似」暗示:微积分不追求「希腊式的完美」,而是「逼近神实际的创造」。这正是「有条件偶然性」的数学表达:神的设计高于人类的「完美」想象。

路德宗信徒戈莱布尼茨独立发明了微积分,并创造了现代微积分符号。莱布尼茨在《单子论》(Monadology, 1714)中将微积分与神学联系起来:「神的思想包含无穷的精确性(infinite precision)。微积分使我们能『类比性地』参与这一精确性,虽然我们永远无法达到『原型性的』(archetypal)完全」(Gottfried W. Leibniz, “Nova Methodus pro Maximis et Minimis,” Acta Eruditorum [1684])。 Monadology [1714], §60)。莱布尼茨发明的微积分符号,与他的形而上学体系存在深刻的内在联系。莱布尼茨认为世界由无数「单子」(Monads)构成,单子彼此之间「没有窗户」,没有因果互动。但世界为何仍然井然有序?因为神在创世之初就为每个单子设定了其内在的发展程序,使它们在时间中同步运作,这就是他的「预定和谐」(Pre-established Harmony)思想。在这样的宇宙观中,世界的一切变化都是连续的,而微积分正是描述连续变化的数学语言。微分表达单子内部的瞬时状态,积分则刻画这些无穷微小变化如何形成宏观的整体结构。从某种意义上,积分所做的,就是把许多「微小视角」组合成一个统一的图像,这与莱布尼茨所理解的神如何透视整个宇宙的逻辑相呼应。

(5) 牛顿–莱布尼茨之争的神学维度

1711–1716年关于「谁先发明微积分」的优先权之争,表面是学术荣誉冲突,实际上是神学分歧:牛顿的自然哲学强调运动与力的物理直觉,与他认为神通过持续的动力性护理维持世界秩序的神学观协调;而莱布尼茨的微分概念则表达逻辑—形而上学的连续性结构,呼应他强调神在创造之初就设立最优逻辑秩序的「预定和谐」思想。科学史家鲁珀特·霍尔指出:「这场争论的背后,是两种不同的『基督教数学哲学』:牛顿强调『神的护理通过运动显现』,莱布尼茨强调『神的心意体现在逻辑结构中』。两者都试图用微积分『思想神的思想』」(A. Rupert Hall, Philosophers at War: The Quarrel Between Newton and Leibniz [Cambridge: Cambridge University Press, 1980], 298)。

4. 微积分的「极限」指向神的「无限」

微积分是「恩典的数学」,核心概念是「极限」(Limit),这种「永不抵达的逼近」,是人类认识的「类比性」本质的数学表达:哥林多前书13:12:「我们如今仿佛对着镜子观看,模糊不清」。人类的知识(包括微积分)永远只能趋近真理,而不能完全等同于真理。我们「思想神的思想」,但只是「类比性地」,而非「原型性地」。我们确实能认识真理(因为有极限存在,它是收敛的,不是发散的混乱),但我们的认识永远是有限的逼近(我们不是神)。微积分在数学结构上极其优美地表达了「人作为有限者去认识无限者所造世界」的张力与可能性。

莱布尼茨强调微积分的哲学意义:「微分(dx)不是『零』,也不是『有限量』,而是『无穷小』(infinitesimal)——一种介于存在与虚无之间的『理想实体』。它们存在于神的心意中,我们通过理性可以『使用』它们」。人可以「使用」、但无法「完全理解」,正如以赛亚书55:8–9所说的:「我的意念非同你们的意念,我的道路非同你们的道路。天怎样高过地,照样,我的道路高过你们的道路,我的意念高过你们的意念」。「无穷小」的奥秘性提醒我们:人的理性虽可靠(形象论),却有限(受造性)。我们在神的恩典中使用数学工具,但不能僭越神的主权。 亚里士多德只承认「潜无穷」(Potential Infinity,可以一直数下去,但永远数不完),坚决反对「实无穷」(Actual Infinity,无穷作为一个完成的整体存在)。因为在希腊哲学中,只有「有限」才是完美的(形式明确),「无穷」意味着混沌和无序。集合论创始人康托尔(Georg Cantor)后来明确指出,数学家之所以敢处理无穷,是因为神本身就是「绝对的无穷」。 当牛顿和莱布尼茨使用「无穷小」时,他们在逻辑上其实面临巨大风险。但他们敢于跨越这一步,是因为他们相信:宇宙背后的神是无限的,因此数学作为描述神创造的语言,必须包含处理无限的能力。 微积分是人类思维第一次成功驾驭「无限」,这是希腊世界观绝对无法做到的。

18世纪的哲学家贝克莱攻击微积分:「无穷小量究竟是什么?牛顿说它『不是零,但可以忽略』——这不是自相矛盾吗?这是『理性的信仰』还是『信仰的理性』?」(George Berkeley, The Analyst [1734])。19世纪的数学家柯西(Augustin-Louis Cauchy, 1789–1857)和魏尔斯特拉斯(Karl Weierstrass, 1815–1897)用「ε-δ定义」将微积分「严格化」:不再使用「无穷小」dx,用「任意小的ε」与「对应的δ」定义极限。但这并未消除「奥秘」:为何「任意小」的逼近能保证「真理」?为何数学结构与物理实在如此「匹配」?答案仍指向神学:因为同一位神既创造了「物理世界」,也创造了「人类理性」(形象论),二者必然「匹配」(诗19:1–4;罗1:20)。

范泰尔指出:「微积分的『成功』无法由微积分自身解释。它的『有效性』预设了:1)宇宙是理性设计的(创造论);2)人的理性能认识这设计(形象论);3)规律稳定可靠(护理论)。这些预设皆为信念,而非数学证明」(Van Til, Christian Apologetics, 142)。

5. 微积分是「万有靠祂而立」的数学见证

微积分不仅是计算工具,更是神学真理的数学化:

- 创造论:世界是「连续变化」的受造界,而非「静止完美」的理型世界。

- 护理论:神「持续」维持宇宙,因此变化有「规律」可循。

- 形象论:人的理性能「量化」变化,因为按神形象被造。

- 有条件偶然性:极限「逼近」而非「抵达」,因为神的设计高于人的想象。

若无圣经世界观,微积分几乎不可能被发明。若无微积分,现代科学根本无法存在。正如《歌罗西书》1:17所宣告:「万有也靠祂而立」——不仅物理世界,连描述物理世界的数学(微积分),也「靠祂而立」。科学史家莫里斯·克莱因总结:「微积分的发明,需要三个哲学前提:1)时间是真实的、线性的;2)变化是有规律的、可知的;3)无穷是可操作的、非禁忌的。这三者同时成立,唯在圣经世界观中」(Morris Kline, Mathematics: The Loss of Certainty [New York: Oxford University Press, 1980], 108)。

5. 微积分对现代科学的决定性作用:若无微积分,现代科学不可能存在

- 微积分是「科学语言」的核心语法:牛顿在《原理》(1687)中,用微积分推导了行星运动的微分方程、万有引力的数学形式、开普勒三大定律的统一解释。若无微积分,牛顿第二定律无法表述(加速度a = dv/dt = d²x/dt²是二阶导数),行星轨道方程无法求解,「天地统一」的物理学不可能建立

- 微积分统治18–19世纪的物理学:拉格朗日的分析力学用变分法重构牛顿力学,哈密顿力学用偏微分方程描述动力学,麦克斯韦电磁场方程组,用偏微分方程统一电、磁、光。若无微积分:电磁学、热力学、流体力学、声学、光学……现代物理学的所有分支都不可能建立。

- 微积分进入20世纪的量子力学与相对论:爱因斯坦广义相对论(1915)用微分几何描述时空弯曲,薛定谔方程用偏微分方程描述量子态演化,海森堡矩阵力学用微分算符表达物理量。若无微积分:20世纪的物理学革命(相对论、量子力学)根本无法开始。

- 微积分是21世纪AI、工程、经济学的基础:深度学习的反向传播算法基于微积分基本定理之一链式法则,控制理论用微分方程描述系统动态,金融数学的期权定价Black-Scholes模型基于随机微分方程。

科学哲学家伊恩·哈金总结:「微积分不是『一种数学工具』,而是现代科学的语言本身。问『若无微积分,现代科学会怎样』,就像问『若无语言,人类文明会怎样』——答案是:根本不可能存在」(Ian Hacking, Why Is There Philosophy of Mathematics At All? [Cambridge: Cambridge University Press, 2014], 89)。

第三部分:李约瑟难题——为何其他文明未能孕育科学

现代科学在16–17世纪的基督教欧洲诞生,而没有在同时代的伊斯兰、中国、印度和其他文明中出现,原因不在于种族或聪明程度,而在神学与哲学结构。三大枪炮帝国(奥斯曼帝国1299-1922,萨法维帝国1501–1736,莫卧儿帝国1526–1857)和中国(明朝1368–1644,清朝1644–1912)在领土规模、技术水平、火炮铸造能力、火枪装备数量上与欧洲不相上下,在统一程度、人口数量、经济总量、白银存量、海军力量、会战战绩上则遥遥领先。美洲两大帝国(阿兹特克1428–1521,印加1438–1572)在整体上不输欧洲,城建、卫生、行政水平遥遥领先。只有到17世纪末(1680年代以后),欧洲才开始在军事和经济上真正全面超越。正如科学史家托比·霍夫指出:「科学的兴起取决于一种关于自然律、创造者和理性的特定信念体系——而此体系仅在基督教欧洲成熟」(Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 325.)。

一、中国:「经世致用」阻碍了纯理论探索

1. 中国文明的卓越成就和哲学根基的局限

正如李约瑟(Noel Joseph Terence Montgomery Needham,1900-1995)所展示的,中国古代在技术发明(四大发明、地震仪、铸铁技术等)和官僚体系的复杂性上长期遥遥领先,但成就主要体现在经验性的技术和工程上,未能发展出以数学和实验为基础的理论科学,因为其哲学根基提供了不同的导向:

- 道家和儒家的核心概念都是「天」、「道」或「理」,这是一种非位格的、宇宙内在的和谐秩序,更像一种万物应遵循的模式,而非一位有理性的、超越的、以自由意志创造世界的「立法者」。

- 儒家思想的核心是功利导向的「经世致用」,知识的价值高度集中于伦理、社会和政治层面:天文学服务于制定历法(皇权合法性),数学服务于工程和税收,医学服务于延年益寿。

2. 与科学根基的冲突

- 缺乏启示论:缺乏「为荣耀神而研究」的目的论基础。对于开普勒而言,研究行星运动本身就是一种敬拜,因为这能揭示造物主的智慧。而在「经世致用」的框架下,缺乏足够的动机去追求那些没有立即社会功用的纯理论(如行星运动的几何模型或物质的基本构成)。

- 缺乏创造论:「天人合一」的思想倾向于将人视为宇宙秩序的一部分,而非神授权的「管理者」(创1:28)。而「道」的内生性,也难以导向「宇宙是被一位理性工程师用数学语言设计出来的」信念(伽利略语)。

- 缺乏客观规律观:「天人感应」思想导致自然与人道德相通,科学被道德化解释,自然失去独立性,缺乏客观规律观。中国传统解释自然依靠质性类比(如:五行相生相克),缺乏可测量性与数学化表达(Joseph Needham, The Grand Titration: Science and Society in East and West [London: George Allen & Unwin, 1969], 299-330),科学的量化精神因此难以萌芽。

二、印度:「世界是幻象」削弱了研究的意义

1. 印度文明的数学贡献和「摩耶」哲学的认识论困境

古印度文明在数学上做出了革命性的贡献,特别是「零」的发明和十进制系统。但印度教和佛教的主流哲学派系、特别是「不二论」,对「真实」有根本不同的定义,其核心主张是:

- 我们感官所能感知的、充满分别和个体的物质世界,在终极意义上是「摩耶」(Maya,幻象),或至少是一种较低层次的、有缺陷的真实。

- 知识的最高目标不是去研究这个「幻象」的运作规律,而是要通过冥想和苦修来超越它,认识到「梵我一如」,实现解脱。

2. 与科学根基的冲突

- 缺乏本体论基础:与圣经《创世纪》中「神看着是好的」宣告形成鲜明对比。圣经世界观肯定了物质世界的真实性、有序性和良善性,因此它值得被严肃和精细地研究。如果世界是幻象,那么对其进行精细的实验和测量就失去了意义。同时,印度思想认为时间循环、无终极目的。圣经历史观却认为:创造-堕落-救赎-成全是直线历史(启21:1-5),科学的进步观念建立在这种线性时间观之上(Reijer Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science [1972], 18-20)。

- 缺乏认识论基础:圣经的「形象论」肯定了人类理性作为独立个体的价值,并鼓励其主动探索外部世界。而「梵我一如」的认识论则导向一种内向的、神秘主义的、消解个体区别的路径。

三、伊斯兰:「不稳定的神意」无法产生稳定定律

1. 伊斯兰文明的辉煌成就和偶因论的神学困境

伊斯兰文明在8至13世纪的黄金时代成就卓越,不仅保存了希腊学术的火种,更在代数、光学、医学和天文学上取得了世界领先的成就。然而,尽管有哲学家试图调和亚里士多德与伊斯兰教,但伊斯兰神学的主流思想最终走向了偶因论(Occasionalism)。这种观点强调安拉的绝对、直接的主权,核心主张是:

- 世间万物没有「次级因果性」。

- 并非火本身能烧毁棉花,而是安拉在火接触棉花的那一刻,直接意愿了棉花的烧毁。

- 因果关系只是安拉的「习惯」,安拉可以随时改变这种习惯。

2. 与科学根基的冲突

- 缺乏方法论基础:偶因论从根本上消解了「自然律」的稳定性。如果规律只是安拉当下的习惯,而非信实的圣约,那么科学归纳法就失去了形而上学的保证。牛顿和开普勒之所以能、也敢于寻找永恒的数学定律,是因为他们相信神设立了稳定的次级因果关系来护理万有。

- 缺乏本体论基础:偶因论使受造界失去了真正的独立性,自然本身没有「能力」,一切都是安拉的直接运作。这阻碍了将自然作为一个独立、自洽的客体来研究的动力。

偶因论强调安拉的绝对主权,圣经的护理论也强调神的完全主权(「我们的神在天上,都随自己的意旨行事」诗115:3)。两者表面相似,却有核心的区别:

- 次级因:偶因论否定次级因果性;护理论肯定神通过次级因运作。

- 自然律:偶因论认为是安拉的「习惯」,可随时改变;护理论认为是神的「圣约」,信实稳定(耶33:25)。

- 受造界:偶因论认为受造物无独立能力,完全被动;护理论认为受造物有受造的能力,在神主权下运作。

- 神的作为:偶因论认为安拉直接意愿每个事件,完全被动;护理论认为神通过定例持续护理(来1:3)。

圣经世界观认为:「神定意使万事按祂的旨意发生,但这并不意味着祂『强迫』次级因,或使它们失去本性。相反,祂赋予受造物真实的能力,并在其上施行祂至高的护理。」(John Calvin, Institutes of the Christian Religion [1559], I.16.2-3)例如:约瑟对自己被卖的总结是:「你们的意思是要害我,但神的意思原是好的」(创50:20)。约瑟的哥哥们有真实的意愿和行动(次级因),但神在其上主权运作,成就祂的美意(第一因),两者同时真实,互不矛盾。这种护理论既保证神的主权,使规律稳定,又肯定受造界的实在性,使研究有意义。而偶因论只保证前者,却否定后者,最终使科学失去根基。霍夫的结论是:「偶因论是伊斯兰科学停滞的关键原因」(Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science [2003], 218)。

四、其他文明:多神论与泛灵论阻碍普遍自然律概念

除了上述三大文明,其他美索不达米亚、古埃及、非洲传统宗教、美洲文明等古代文明虽然各有成就,但都面临一个共同的哲学障碍:多神论或泛灵论的世界观无法为统一、稳定的自然律提供思想根基。

1. 多神论的任意性问题

美索不达米亚文明(约主前3500-539年)能够精确记录天文现象、发明60进制、预测日食,但巴比伦天文学的动机是占卜,从天象预测国王命运、战争吉凶。巴比伦宗教认为马尔杜克、伊什塔尔等诸神掌控人类命运,天体被视为「神的文字」,而非自然规律的体现。科学史家奥托·诺伊格鲍尔的评论是:「巴比伦天文学是数据科学而非理论科学。它积累了大量观测记录,却从未将其上升为普遍规律——因为在占星术世界观中,每个天象都是独特的神意,而非可重复的自然律」(Otto Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity, 2nd ed. [New York: Dover, 1969], 141)

玛雅-阿兹特克文明(约主前2000-主后1500年代)发明了「零」(独立于印度)、精确的天文历法、复杂的金字塔几何,但把自然现象归因于雨神、太阳神等诸神的喜怒,自然规律只是神意的任意表达。为了使太阳继续升起,需要献上每年数千的人祭。科学史家迈克尔·科的评论是:「玛雅文明拥有科学的工具(数学、天文观测),却缺乏科学的动机(认识普遍规律)。因为在多神论世界观中,普遍规律本身是可疑的——诸神可随时改变规则」(Michael D. Coe, The Maya, 9th ed. [London: Thames & Hudson, 2015], 267)

2. 神王体制的知识垄断

古埃及文明(约主前3100-30年)能够建造金字塔(几何学应用),拥有精确的历法(365天太阳历)、医学知识,但法老被视为荷鲁斯神的化身,知识被祭司阶层垄断。「智慧」的目的是维护神王秩序,而非探索自然真理。埃及宗教强调「玛阿特」(秩序/正义)的永恒性,宇宙秩序由众神维持,人类的职责是「维护」而非「探索」,变化被视为「混沌」的入侵。科学史家乔治·萨顿的评论是:「埃及文明的保守性是其最大特征。三千年间,宗教、艺术、科学几乎无根本变化。这种永恒性崇拜与科学精神(质疑、革新)根本对立」(George Sarton, A History of Science: Ancient Science Through the Golden Age of Greece [Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952], 73)

印加文明(约主后1438-1533年)建造了马丘比丘等精密石构建筑、道路系统长达4万公里,但却是唯一「无文字的帝国」,知识依赖口传与结绳,无法系统化、抽象化。「结绳师」是国家官员,知识服务于行政(人口统计、税收、军队),而非理论探索。

3. 泛灵论的模糊界限

古代至近代撒哈拉以南非洲文明具备冶金术、建筑(如大津巴布韦的石构建筑)、医学知识(草药、接骨术),但泛灵论认为万物皆有灵(动物、植物、河流、山石),自然与精神世界无明确界限,研究自然可能被视为冒犯祖灵或破坏和谐。知识以故事、神话、谚语形式传承,缺乏书面系统化的传统。人类学家约翰·姆比提的评论是:「非洲传统宗教的时间观是『过去-现在』二维的,缺乏『未来』维度。人们关注祖先遗训与当下生存,而非未来探索。这种时间观不利于科学的进步观念。」(John S. Mbiti, African Religions and Philosophy, 2nd ed. [Oxford: Heinemann, 1990], 17-28)

4. 共同的哲学困境

虽然这些古代文明在技术和观察上各有辉煌,但都面临同样的哲学困境:

- 缺乏自然律的统一性:多神论/泛灵论认为不同的神掌管不同领域,无统一规律;唯有圣经指出独一真神创造万有,规律必然统一(申6:4)。

- 缺乏自然律的稳定性:多神论/泛灵论认为诸神任意改变规则,或祖灵随时干预;唯有圣经指出神的圣约信实,定例永不停息(创8:22)。

- 缺乏自然的独立性:多神论/泛灵论认为自然与神灵混同,无客观研究对象;唯有圣经指出自然是受造物,独立但非神(创1:1)。

- 缺乏研究的正当性:多神论/泛灵论认为「质问自然」可能冒犯神灵或祖先;唯有圣经指出「治理地」是神的命令(创1:28)。

五、唯有圣经世界观具备科学诞生的所有必要条件

普遍恩典确保所有文明都有技术、智慧和道德(罗2:14-15),几乎所有的文明都产生了辉煌的技术、敏锐的观察和深刻的哲学,希腊、中国、印度、伊斯兰等文明的成就并不奇怪。但现代科学的诞生需要的不仅是技术或观察,更是正确的世界观,而这只能来自特殊恩典。其他文明的「失败」不是智力问题,而是属灵问题:他们虽然知道神,却因罪的扭曲而无法将知识正确地归于神的荣耀(罗1:21)。唯有圣经世界观、特别是在宗教改革后的正确诠释下,提供了一个独特且完整的「交响乐」:本体论、认识论、方法论、目的论四重根基,其他伟大的文明虽然在某些方面遥遥领先,但其主流世界观却与这四重根基冲突。正是这四重根基的协同作用,为哥白尼、伽利略、开普勒、波义耳、牛顿等科学家提供了从事现代科学所必需的,今天看似理所当然、实则极其稀缺的哲学勇气和思想框架。

社会学家默顿统计1662–1687年英国皇家学会成员发现:清教徒及非国教徒占61.8%,而人口中仅占5–10%(Robert K. Merton, 「Science, Technology and Society in Seventeenth Century England,」 Osiris 4 [1938]: 474–475)。科恩研究了1600–1700年的412部科学著作,发现清教徒作者占64.8%,远高于人口比例(I. Bernard Cohen, Puritanism and the Rise of Modern Science [Cambridge: MIT Press, 1990], 125–158)。查尔斯·韦伯指出,对于清教徒而言,科学研究具有紧迫的「末世论动机」,他们相信亚当堕落后,人类对自然的治理权受损,而科学作为恢复人类对自然认知的一种方式,是「修复堕落」并迎接基督再来的大复兴的一部分(Charles Webster, The Great Instauration: Science, Medicine and Reform 1626–1660 [London: Duckworth, 1975], 1–27, 494–496)。 霍伊卡在《宗教与现代科学的兴起》中指出:「加尔文主义的自由意志论与神的信实观,使实验与经验成为必要的探究方式」(Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science, 71)。

因此,科学革命集中出现在改革宗与清教文化圈(荷兰、英格兰、苏格兰),并非偶然,而是圣经世界观的结果。托比·霍夫总结道:「现代科学的诞生,需要一种极其罕见的世界观组合。这种组合在16–17世纪的基督教欧洲『偶然』出现——但从神学角度看,这并非『偶然』,而是神护理的作为:祂在宗教改革后,让圣经真理更纯正地塑造了西方思想,从而为科学革命预备了道路」(Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West, 2nd ed. [Cambridge: Cambridge University Press, 2003], 325)。

第四部分:幻觉的破灭——世俗科学史观的致命缺陷

一、无法解释现代科学只诞生于16-17世纪基督教欧洲

如果科学只是理性的自然产物,为什么它只在以下特定时空诞生呢?

- 地理独特性:16–17世纪的西欧,而非同时代的中国、印度、伊斯兰或印加帝国。

- 文化独特性:基督教文明,尤其是更正新地区:波兰(哥白尼,天主教);意大利(伽利略,天主教);德国(开普勒,路德宗);英格兰(牛顿、波义耳,清教徒;法拉第,长老会);荷兰(惠更斯,改革宗);苏格兰(麦克斯韦,长老会)。

- 时间重合性:宗教改革(1517马《九十五条论纲》)-1688光荣革命)与科学革命(1543《天体运行论》-1687《自然哲学的数学原理》)同步。宗教改革的「回归圣经」精神和科学革命的「回归受造界」精神,二者都根植于「唯独圣经」。

- 主角宗教性:科学革命的主角人物都是敬虔的基督徒,如:哥白尼、伽利略、开普勒、波义耳、牛顿等。他们的科学活动是信仰的延伸、而非对立面。

对于这个现象,世俗史观尝试作出过以下解释:

- 文艺复兴论:一些学者认为,文艺复兴对古典文献的重新发现激发了科学精神。但是,文艺复兴主要复兴的是柏拉图、亚里士多德等希腊哲学,而科学革命恰恰是对这些哲学的突破。拜占庭帝国保存了更完整的希腊典籍,却从未产生科学革命。

- 大学制度论:一些学者认为,中世纪大学建立的理性辩论传统为科学奠基。但是,伊斯兰世界的「智慧之家」、中国的「太学」与「书院」制度同样是高等教育机构,却未孕育现代科学。中世纪大学的主流是亚里士多德主义经院哲学,科学革命恰恰是对这一传统的突破,而非其延续,伽利略、开普勒的发现与大学正统观点冲突。

- 经济繁荣论: 一些学者认为,欧洲的资本主义经济发展与贸易扩张创造了科学研究的物质基础和实用需求(Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (New York: Academic Press, 1974))。但是,11-13世纪的伊斯兰黄金时代、10-13世纪的中国宋朝都享有高度经济繁荣与贸易发达,却未产生现代科学。科学革命核心人物的研究多为纯理论,缺乏直接经济动机。

- 印刷术传播论:一些学者认为,印刷术加速了知识传播,促进了科学革命。但是,中国早在11世纪就发明了活字印刷,伊斯兰世界也在15世纪引入印刷技术,均未产生科学革命。印刷术是知识传播的工具,但无法解释「为何要研究自然规律」这一根本动机问题。

- 地理大发现论:一些学者认为,新大陆的发现刺激了对自然的好奇心。但是,中国郑和下西洋(1405-1433)的规模远超欧洲早期航海,却未引发科学革命。阿拉伯商人的印度洋贸易网络延续千年,同样没有产生现代科学。科学革命的核心是天文学、力学、光学,与地理发现的关系很有限。牛顿的《原理》研究的是天体力学,而非地理。

所有这些解释都面临同一个致命问题:它们最多能解释「为何科学在欧洲更容易传播」,却无法回答「为何要研究自然规律」这一根本的动机与哲学基础问题。经济、技术、制度只是外在条件,正如霍伊卡所指出的:「这些世俗因素是必要条件,但非充分条件。唯有圣经世界观提供了科学诞生所需的充分且必要的哲学-神学基础」(Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science, 162)。

二、无法解释科学自身的哲学根基

1. 科学不可证明的预设:范式的必要性

现代科学建立在一系列无法由科学自身证明的信念之上。托马斯·库恩在《科学革命的结构》中揭示:所有科学研究都在某种「范式」(Paradigm)内进行。范式提供了:

- 本体论承诺:什么是真实的?(如:物质世界真实存在)

- 认识论规则:如何获得知识?(如:实验可重复性)

- 方法论标准:什么算作好的解释?(如:数学简洁性)

库恩指出,这些预设无法由科学内部证明,它们是科学的前提条件,而非科学的结论。范式之间的转换(如从地心说到日心说)也不是纯粹理性的,而是涉及信念、价值和世界观的整体重组。库恩的洞见是深刻的,但作为世俗主义者,他无法为范式提供绝对根基,而是将范式的更替归结为科学共同体的「共识」与「信心」,最终滑向知识相对主义:若范式只是人的约定,那么科学真理就失去了客观性。谢平和夏佛在《利维坦与空气泵》中主张:科学「事实」的确立,本质上是社会协商的产物,需要权威、信任、制度的支撑。但若一切只是「社会建构」,科学的客观性何在? 库恩困境的根源在于:他正确地看到了预设的必要性,却找不到预设的终极保证。因为若宇宙本身是随机、无目的的产物,我们凭什么相信:

- 今天的自然规律明天仍然有效?(归纳法问题)

- 人类理性能够匹配宇宙的结构?(认识论问题)

- 简洁的理论更接近真理?(美学与真理的关系)

库恩看到了「范式」,却不知道真正的范式是「圣约」。如本文第一部分所述,圣经为科学范式提供了四重根基。科学革命的发生,往往源于人的罪污染了对普遍启示的认知(罗1:18-21),导致旧范式(如亚里士多德主义)的僵化。唯有在基督里,一切知识才从相对转为真实(西2:3:「一切智慧知识都在祂里面藏着」)。

圣经的回答是:科学范式之所以可能,不是因为人的共识,而是因为神在基督里圣约的信实。范泰尔指出:「一切知识活动都预设某种『最终解释框架』。人可以选择以自我为中心的自主理性作为出发点,也可以选择以神的启示作为出发点。但前者必然导致知识的瓦解,因为它无法为自己的预设提供辩护。」(Van Til, Christian Apologetics, 48)

2. 世界观先于事实:形而上学的优先性

亚历山大·夸黑在《从封闭世界到无限宇宙》中论证:科学革命的核心不是新实验数据的积累,而是形而上学的转变,即思想的变革。中世纪的宇宙观是封闭、有序、等级森严的:地球位于中心,月上世界永恒完美,月下世界腐朽变化,每个事物都有其自然位置。现代宇宙观是无限、均质、数学化的:宇宙无中心,空间无限延伸,天上与地上服从同一物理定律,自然用数学语言书写。这一转变不是因为望远镜或实验强迫人接受,而是因为世界观改变了人看待数据的方式。同样的月球陨石坑,在亚里士多德范式下,那是光学幻觉,因为天界必然完美;在圣经范式下,那证明天界与地界由同一物质构成,神的创造是统一的。

夸黑的结论是:思想革命先于数据革命,不是事实改变了思想,而是思想的变革决定了人如何看待事实。然而,夸黑以浪漫主义的笔调哀叹这一转变:宇宙从「神圣居所」变为「冰冷虚空」,人类在无限空间中失去了意义与尊严。这暴露了世俗主义的根本混淆: 他混淆了「圣经的创造论」与「希腊的泛神论」,希腊宇宙观认为天界是「神的领域」,地球是「腐朽的监狱」,因此宇宙本身带有「神圣性」(泛神论倾向);圣经宇宙观认为整个宇宙都是受造物,无一部分本身是「神圣的」。神超越宇宙,同时以护理充满万有(耶23:24:「我岂不充满天地吗?」)

霍伊卡在《宗教与现代科学的兴起》中的核心论点是:自然不是神,而是受造物(创1:1),因此人不应敬拜自然(罗1:25),但人应研究自然,因为这是管家职分(创1:28)。这一「去偶像化」恰恰解放了科学:天体不再是「神的居所」,可以用望远镜观察;自然不再是「神秘力量」,可以用实验「质问」;物质不再是「低等、污秽」,可以解剖、分析。但现代唯物主义的「去神圣化」是:宇宙不仅不是神,而且没有神,因此宇宙是「偶然的副产品」,没有目的、意义、价值,科学沦为「有用的工具」,却失去了敬拜的维度。两者的区别是:「去偶像化」认为自然非神,故可研究;但仍有神,故有意义;「去神圣化」认为既无神,也无意义,宇宙是「荒谬剧场」(加缪语)。霍伊卡的结论是:「圣经的『去神魅化』(Disenchantment)不是现代虚无主义的源头,而恰恰是其对立面。圣经将自然从『神的延伸』(泛神论)解放出来,使之成为独立的、理性的受造界,正是这一神学才使科学成为可能。」 (Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science, 13-14) 夸黑哀叹的「失落」不是圣经造成的,而是现代人拒绝圣经造成的。人若拒绝承认「万有靠祂而立」(西1:17),科学就从「敬拜」堕落为「掌控」。

3. 自然的均一性:归纳法的形而上学前提

大卫·休谟在《人类理解研究》中,提出了归纳法的不可证明性难题(David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding [1748], ed. Tom L. Beauchamp [Oxford: Clarendon Press, 1999], Section IV, §§20-23)。归纳法的逻辑是:过去观察到「太阳每天升起」,因此推论「明天太阳也会升起」。休谟质疑:凭什么保证未来会像过去?凭什么相信未观察的会像已观察的?这是循环论证:若说「因为过去一直如此」,这是乞题(用归纳法证明归纳法);若说「因为自然是均一的」,但自然均一性本身就是归纳法要证明的!休谟的结论是:归纳法在逻辑上无法证明。我们对「明天太阳升起」的信心,只是心理习惯,而非理性必然。面对休谟问题,世俗哲学有三种回应,但都失败了:

- 逻辑实证主义(卡尔纳普)试图用概率论弱化归纳法的要求。但概率本身预设了「频率的稳定性」,这仍是归纳法。

- 证伪主义(波普尔)放弃归纳法,只用演绎法证伪理论。但科学家实际上仍在归纳,只是从实验推广到自然规律。

- 自然主义(奎因)接受「自然均一性」为不证自明的公理。但若宇宙是随机产物,凭什么它应该均一?这是信仰,并非逻辑。

圣经世界观的回答是:归纳法之所以有效,是因为神的圣约信实 (耶利米书33:25):

- 神的护理:神不仅在创世时设立自然律,更持续维持其运作,「常用祂权能的命令托住万有」(来1:3)。

- 圣约的稳定性:神与挪亚立约:「地还存留的时候,稼穑、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。」(创8:22),这是自然均一性的神学保证。

- 神的信实:神「不能背乎自己」(提后2:13),因此祂所设立的定例必然稳定。

范泰尔指出:自然律的稳定性根植于神作为创造者与护理者的信实。若无此预设,归纳法仅是无根的习惯,科学知识无从成立。(Cornelius Van Til, The Defense of the Faith [Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1955], 102–103, 122)

4. 理性的有效性:人类心智与宇宙的「预定和谐」

爱因斯坦曾说过:「宇宙最不可理解之处在于它竟然是可理解的。」(参 Albert Einstein, quoted in Helen Dukas and Banesh Hoffmann, eds., Albert Einstein: The Human Side [Princeton: Princeton University Press, 1979], 18)这句话指向科学哲学的核心之谜:为何人类的数学(头脑中的符号系统)能够精确描述物理实在(外部世界)?比如:麦克斯韦用数学推导出的方程,预测了从未见过的电磁波,8年后被赫兹实验证实;爱因斯坦用纯数学(黎曼几何)预测引力波,100年后(2015)被LIGO探测到;狄拉克方程预测了反物质,4年后安德森发现正电子。物理学家尤金·维格纳称之为「数学在自然科学中不合理的有效性」:「数学语言在制定物理定律时的奇迹般的恰当性,是一份我们既不理解也不配得的礼物。」(Eugene P. Wigner, “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences,” Communications in Pure and Applied Mathematics 13, no. 1 [1960]: 1-14)

但若唯物主义为真,人的心智只是进化的副产品,那么大脑是为了生存繁殖而被自然选择塑造的,我们的认知能力服务于觅食、交配、逃避捕食者,而非认识宇宙真理。对此,普兰廷加的「进化论反对自然主义的论证」(Evolutionary Argument Against Naturalism, EAAN)如下:

- 前提1:若自然主义为真,人的认知能力是无目的的进化的产物;

- 前提2:进化只关心生存价值,不关心真理(假信念只要有利生存,就会被保留);

- 结论:若自然主义为真,我们的认知能力不可靠,包括「相信自然主义」这个信念本身!

这是自我驳斥:自然主义若为真,它就摧毁了我们相信它为真的理性根基。 普兰廷加引用达尔文本人的担忧:「我总是在脑海中涌起这样的疑问:一个由低等动物的心智发展而来的人类心智的信念,会有多少价值或可信赖性?」(Charles Darwin, Letter to William Graham, July 3, 1881, in The Life and Letters of Charles Darwin, ed. Francis Darwin (London: John Murray, 1887), 1:315-316)圣经的答案是:人的理性之所以可靠,是因为「神说:我们要照着我们的形象,按着我们的样式造人……」 (创世记1:26)。神是理性的,祂用Logos(理性/话语/道)创造宇宙(约1:1-3);宇宙是理性的,神「用数学语言」(伽利略语)设计了自然;人是理性的,按神形象被造,因此人的理性能够匹配神的理性设计。约翰·傅瑞姆指出,人类知识的可能性根植于神的形象论;他论证道,若无神的自我启示,我们便无从解释理性的有效性(参John M. Frame, The Doctrine of the Knowledge of God [1987], 75) 人的知识是类比性的(analogical),我们按神的样式思考,但永远不等同于神的全知。神的知识是原型性的(archetypal),祂是真理的源头与标准。「我们如今仿佛对着镜子观看,模糊不清」(林前13:12),但镜子确实反映实在。(Cornelius Van Til, The Defense of the Faith, 4th ed. (Phillipsburg: P&R, 2008), 25–30.)

三、无法解释宇宙的精细调节

在人类探索宇宙的过程中,一个令人震撼的现象始终吸引着思想家与科学家:宇宙的精细调节(Fine-Tuning)。宇宙之所以能形成星系、恒星、行星,并最终孕育生命,取决于若干关键物理常数被设定在极其狭窄的范围内。物理学家马丁·里斯总结道:宇宙仿佛被「调校」以容许生命,概率微乎其微。(Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe (New York: Basic Books, 1999))这既是科学问题,也触及哲学与信仰的根基。如:

- 若引力常数 G 增加约 10⁻³⁴,早期宇宙密度过高,将在大爆炸后迅速坍缩,无法形成星系;若减小同等幅度,物质无法凝聚成恒星(Rees, Just Six Numbers, 1999;Barnes, A Fortunate Universe, 2016)。

- 若强核力强度变化约 ±2%,核合成将严重受阻:弱 2%,氘不稳定,氢无法融合成氦,重元素无法形成;强 2%,双质子稳定,所有的氢在早期转为氦,无水分子(Hoyle et al., 1953;Barrow & Tipler, 1986)。

- 宇宙学常数 Λ 的观测值约为 10⁻¹²²(Planck 单位),宇宙膨胀刚刚好,星系得以形成。但量子场论(真空涨落)预测的 Λ 比观测值大 ~10¹²⁰ 倍,若按此理论值,宇宙将膨胀过快,星系根本无法形成。这一理论与观测的巨大偏差,被称为物理学史上最严重的量级问题(Weinberg, Rev. Mod. Phys. 61, 1 [1989])。

现代宇宙学的标准框架是ΛCDM(Lambda-Cold Dark Matter)模型,它在解释宇宙的膨胀、微波背景辐射与元素丰度等方面很成功,但却依赖两个主要未知:

- 暗物质(Cold Dark Matter):约占宇宙26%,用于解释星系旋转曲线、引力透镜、重子声波振荡(BAO)。但所有直接探测实验(LUX-ZEPLIN 4.2吨年曝光、XENONnT)仍未发现信号,仅有间接证据(DESI Collaboration, “DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations,” arXiv:2404.03002 [astro-ph.CO] (2024))。

- 暗能量(Dark Energy,即Λ):约占69%,用于驱动宇宙加速膨胀(1998年 Ia 型超新星确认)。DESI 2024 首次暗示其密度可能随时间缓慢演化(w ≠ -1),挑战恒定 Λ 假设(DESI 2024 VI)。

模型中,约95%的宇宙成分仍无法直接观测(DESI Collaboration, arXiv:2404.03002 [2024]),并面临Hubble 张力和小尺度危机。这种依赖于不可见实体的体系,实际上是一种「信心」:相信无神框架能自足地解释一切。为了维持理论一致性,科学家必须假定这些未被直接观测到的物质和能量存在。为了避免承认「设计者」这一最直接的结论,当代宇宙学被迫提出了一系列复杂、大胆的假说,如:永恒暴胀与多重宇宙、弦论与景观问题、循环宇宙、修正引力理论与暗物质替代、量子引力理论,但均缺乏直接实验验证,部分已接近不可证伪。这些假说暴露了自然主义的致命弱点,例如:

- 多重宇宙的无限后退:该假说假定存在无数个宇宙(10⁵⁰⁰ 或无穷多个),每个宇宙的物理常数随机不同,我们的宇宙碰巧适合生命,所以我们在这里观察它(人择原理);若有无穷多宇宙,「不可能」的事也会发生,所以不需要设计者,只需要「大数定律」。多重宇宙理论预设存在某种机制(如永恒暴胀、弦论景观)产生无数宇宙,这个机制本身必须有极其精密的规则,才能保证「足够多样性」。但这只是将问题后退一步:谁设计了「暴胀场」的势能函数?为何弦论的「景观」恰好有 10⁵⁰⁰ 个「真空态」,而非仅1个?范泰尔指出,任何试图用受造物解释受造物的理论,都会陷入「无限后退」(infinite regress)的困境。唯一能终止这一后退的,是那自有永有的神:「我是自有永有的」(出3:14)(参Van Til, Christian Apologetics, 26)这一原则同样适用于多重宇宙假说:无论假定多少层宇宙,仍需解释最初的生成机制从何而来。

- 简洁性的崩溃:奥卡姆剃刀的原则是若无必要,勿增实体(William of Ockham, Summa Logicae, I.12)。1位神设计1个宇宙,与10⁵⁰⁰ 个不可观测的宇宙加1套复杂的生成机制相比。哪个更简洁呢? 多重宇宙为了避免承认一位设计者,引入了无穷多个不可观测的宇宙,这已经不是科学,而是玄学,是形而上学的绝望。就像中世纪为了维护地心说添加「本轮」,当代世俗科学家也为了维护自然主义预设而添加「多重宇宙」。

- 预设了「设计」才能否定「设计」:最讽刺的是,多重宇宙理论本身依赖于它试图否定的预设。它必须假定:数学是普适的,否则无法建模;逻辑是可靠的,否则推论无效;自然规律是稳定的,至少在「元宇宙」层面。但若宇宙纯属随机,凭什么这些预设成立呢? 范泰尔指出:「无神论者要做科学,就必须『借用』基督教世界观的预设:自然是有序的(创造论)、规律是稳定的(护理论)、人能认识真理(形象论)。但在他们自己的世界观中,这些预设无法辩护。他们就像一个否认空气存在,却一边呼吸一边说话的人。」(Cornelius Van Til, Christian Apologetics (Phillipsburg: P&R, 1955), 124)

精细调节不是「巧合」,而是神圣约护理的证据:「耶和华如此说:若是我立白日黑夜的约不能存住,若是我未曾安排天地的定例……」(耶利米书33:25-26)。宇宙的「调校」显明神在创造中的智慧设计(箴3:19:「耶和华以智慧立地」),物理常数的稳定性是神信实守约的具体体现,祂持续维持受造界;宇宙之所以适合生命,不是因为我们「配得」,而是神恩典的护理(徒14:17)。普兰廷加总结说:「精细调节对自然主义是无法克服的绊脚石,对基督教则是预期中的荣耀见证。若宇宙是偶然的,精细调节就是令人绝望的谜团;若宇宙是神创造的,精细调节就是理所当然的——神当然会设计一个适合祂形象承载者(人类)居住的家园。」(Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism [Oxford: Oxford University Press, 2011], 285)

「深哉,神丰富的智慧和知识!祂的判断何其难测!祂的踪迹何其难寻!……因为万有都是本于祂,倚靠祂,归于祂。愿荣耀归给祂,直到永远。阿们!」(罗马书11:33, 36)。「科学不是『中立领域』,也不是『独立于神学的理性活动』。一切知识——包括科学——都在圣约关系中运作。人可以选择顺服地研究(承认神的主权),或悖逆地研究(僭称自主)。 但无论如何,他若要成功,就必须借用基督教的预设:自然是有序的,规律是稳定的,理性是可靠的。 而这些预设,在他自己的世界观中,完全无法辩护。 因此,科学的成功本身,就是对圣经真理的非自愿的见证。」(Van Til, Christian Apologetics, 124)科学不是人类理性的自我胜利,而是在神的普遍恩典下,人按神形象,在圣约之下,回应创造与护理的治理呼召。当科学归于基督(西1:17),它才不至迷失;当科学拒绝基督,它必陷入虚空。「诸天述说神的荣耀」(诗19:1)——这不仅是宇宙的客观事实,更是科学研究的终极意义。

附录:十本科学史名著

如果你对科学史有兴趣,可以参考以下两份书单。第一份书单告诉你「科学如何革命」(世俗的叙事),第二份书单告诉你「革命为何荣耀神」(圣经的诠释)。可以两者并读,但必须以圣经为唯一的、绝对的尺度(诗119:105)。

一、学术界最权威的五本著作:普遍恩典下的洞见

- 《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions)

作者:托马斯·库恩 (Thomas Kuhn),1962年初版。

简介: 提出「范式」(Paradigm)与「范式转换」理论。科学发展并非线性累积,而是在「常规科学」时期于一个范式内解谜;当「异例」积累,便引发革命,新范式(如日心说)以非理性的方式整体取代旧范式。它有力地打破了世俗启蒙运动的迷思,即科学是纯粹客观、中立、线性累积的真理。库恩揭示了所有知识(包括科学)都具有「预设性」,这与预设主义护教不谋而合,帮助基督徒看清:科学家同样是活在特定「信念框架」中的人。

分辨:作为世俗主义者,库恩敏锐地指出了范式的存在,却无法为范式提供「绝对根基」。他将范式的更替归结为群体的「共识」与「信心」,最终导致了知识上的「相对主义」(即范式之间不可通约)。知识范式之所以可能,不是因为人的共识,乃是因为神在基督里「圣约的信实」,确保了自然的「均一性」(耶33:25)。科学革命的发生,往往源于人的罪污染了对普遍启示的认知(罗1:18-21),导致旧范式(如亚里士多德主义)的僵化。世俗范式如无根浮萍,唯有「圣经」是绝对范式;在基督里,一切知识才从相对转为真实(西2:3)。 - 《从封闭世界到无限宇宙》(From the Closed World to the Infinite Universe)

作者:亚历山大·夸黑 (Alexandre Koyré),1957年初版。

简介: 科学革命的核心是形而上学的转变,即思想的变革,而非单纯依赖新的实验。这场革命使西方思想从亚里士多德式的「封闭、有序、等级森严」的宇宙观,转向了「无限、均质、数学化」的现代宇宙观。精辟地指出世界观(形而上学)先行于数据(实验),有力驳斥了天真的实证主义。这帮助基督徒理解:不是事实改变了思想,而是思想的变革决定了人如何看待事实。

分辨:夸黑以浪漫主义的笔调,哀叹宇宙从「神圣居所」变为「冰冷虚空」,这表明他混淆了圣经中的创造主与希腊哲学的泛神论或有限神。他未能分辨「去偶像化」与「失去神圣」的区别。宇宙既非希腊那泛神论的封闭世界,也非现代唯物论的无限虚空,乃是神大能护理下的有序创造。圣经的「去神魅化」(自然非神,乃是受造物)恰恰是科学的前提。这并非「失去神圣」,乃是「去偶像化」,使人不再敬拜受造物,而是单单敬拜那创造万有的主(罗1:25)。 - 《利维坦与空气泵》(Leviathan and the Air-Pump)

作者:史蒂文· 谢平 (Steven Shapin) 、赛门‧夏佛 (Simon Schaffer),1985年初版。

简介: 开创「科学知识社会学」(SSK)的强纲领。通过分析波义耳(实验主义)与霍布斯(理性主义)的辩论,论证「科学事实」本质上是「社会协商」的产物,其成立与否取决于谁有权发言、谁建立了信任机制。深刻揭示了科学事实的社会建构性,彻底打破了科学家「中立、客观」的启蒙神话。这提醒基督徒,知识的传播永远离不开「权威」与「信任」这两个神学议题。

分辨:作为后现代社会建构论,它精准地揭示了人间的权威如何运作,却因其无神论预设,而忽视了神圣的权威。这必然导致一切真理都沦为相对主义的权力游戏。一切属人权威(包括科学社群的共识)皆为「派生」,若不服在神的终极权威(圣经)之下,便会沦为虚空(诗146:3)。科学事实的客观性最终不系于人的协商,而在于神创造与护理的信实(申32:4)。 - 《西方科学的开端》(The Beginnings of Western Science)

作者:戴维·林德伯格 (David C. Lindberg),1992年初版。

简介: 古代与中世纪科学史的标准教材。以严谨的反辉格史笔法,粉碎了「中世纪为科学黑暗时代」的启蒙迷思,强调了经院哲学与大学体系对科学的正面保存和发展作用。是驳斥「科学与基督教冲突论」的铁证,帮助基督徒坚固信心,看到教会(即使是中世纪的罗马天主教会)在神的普遍恩典下,如何承担了保存和发展科学的责任。

分辨:作为优秀的世俗历史学家,林德伯格忠实地陈述事实,但限于其学科规范,无法提供神学归因。中世纪科学的存续,是神护理的明证,因为基督教世界观(神是理性的、创造是有序的)预备了思想工具。但其神学框架(如亚里士多德主义)尚存捆绑。正如第二份书单将显示的,是宗教改革回归圣经,才为近代科学提供了更纯正的神学动力。 - 《近代科学的起源》(The Origins of Modern Science)

作者:赫伯特·巴特菲尔德 (Herbert Butterfield),1949年初版。

简介:首次将「科学革命」定位为现代世界的开端,其历史影响力甚至超越了文艺复兴与宗教改革。具有强大的历史洞察力,帮助基督徒理解17世纪作为分水岭的重大历史意义,迫使人思考这场革命背后的终极动因。

分辨:本质上仍是「辉格史观」,用一种非人格化的「进步」概念取代了神的主权护理。这场革命的发生并非人自主「进步」的辉格叙事,而是神护理的作为,尤其离不开宗教改革对圣经创造观(创1:28 管家职分)的恢复。辉格史观高举人的理性,圣经高举神的主权——祂在人的行动中(甚至在人的罪中)成全祂的旨意(箴16:9)。

二、 基督教最权威的五本著作:特殊恩典下的诠释

- 《圣经、新教与自然科学的兴起》(The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science)

作者:彼得·哈里森 (Peter Harrison),1998年初版。

简介:对「默顿命题」的深刻神学更新。认为宗教改革强调「圣经的字面解释」,这种新的阅读方式训练了新教徒,使他们抛弃中世纪的寓意解经,转而以同样字面(经验)的方式去阅读「自然」(神的第二本书),从而催生了现代的经验科学。它雄辩地证明,现代经验科学的方法论,其「神学基因」源于唯独圣经的原则。它勾勒了「唯独圣经」→「字面解经」→「字面读自然」(罗1:20)的清晰路径,帮助基督徒看见,科学作为一种方法,是宗教改革的「副产品」。若离了「圣灵」的光照(林前2:14),单靠人的「字面主义」阅读自然或圣经,都可能陷入「唯理主义」或「经验主义」的捆绑。方法论源于神学,但方法论本身不能拯救。 - 《宗教与现代科学的兴起》(Religion and the Rise of Modern Science)

作者:R. 霍伊卡 (Reijer Hooykaas),1972年初版。

简介:精辟地论证了现代科学的思想前提源于圣经(特别是加尔文主义)的世界观:1) 自然的「去神化」(自然非神,故可解剖研究);2) 神的「自由意志」(神非柏拉图理念,故必须做「实验」探知其旨意);3) 人的「管家职分」(创1:28,所以研究自然是人的神圣责任)。彻底清除了「科学源于希腊哲学」的世俗迷思,证明了加尔文主义的「去偶像化」才是通向实验科学的康庄大道。它帮助基督徒将科学研究重新定位为「管家职分」,而非「掌控自然」。实验乃是「顺服地探寻」神的作为(诗111:2)。科学家当如「敬畏神的祭司」,借着研究受造物来荣耀造物主。 - 《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》(Science, Technology and Society in Seventeenth Century England)

作者:罗伯特·默顿 (Robert K. Merton),1938年初版。

简介:经典的「默顿命题」。通过社会学统计,发现清教徒(改革宗一支)在英国皇家学会的先驱中占据了极高比例,因此提出「清教伦理」(如勤勉、敬畏、入世)极大地促进了科学精神。用数据将新教伦理与科学革命直接联系起来,帮助基督徒看见正确的信仰如何驱动改变世界的实践。

分辨:作为社会学家,默顿仅关注伦理的外在影响,未能深入其神学根源。清教徒对科学的热情,其核心动力是神学的(而非人文主义的),如荣耀神、实践管家职分、以及「千禧年盼望」(见下文韦伯)。这完全是「愿祢的国降临」(太6:10)在学术上的应用。 - 《大复兴:科学、医学和改革宗 1626-1660》 (The Great Instauration: Science, Medicine and Reform 1626-1660)

作者:查尔斯·韦伯 (Charles Webster),1975年初版。

简介:对「默顿命题」最详尽的史料支持。通过考察清教徒(特别是千禧年主义者)的著述,发现他们的科学活动与「末世论盼望」紧密相连。强有力地证明:对清教徒而言,科学研究本身就是一种宗教活动,是修复堕落自然、迎接基督再来的大复兴的一部分。这帮助基督徒重塑科学研究的终极目的,即恢复神的创造秩序、荣耀神,并盼望新天新地。科学若失去末世盼望,便会沦为工具主义;唯有以基督为「阿拉法和俄梅戛」(启22:13),科学才不至迷失。 - 《神的哲学家:近代科学如何从基督教诞生》 (God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science)

作者:詹姆斯·汉纳姆 (James Hannam),2009年初版。

简介:一部通俗易懂的护教著作,有力驳斥了「中世纪黑暗时代」的迷思,展示了经院哲学家如何在教会大学中保存和发展了逻辑与自然知识,为后来的科学革命铺平了道路。极好的护教材料,用大量史实回击「冲突叙事」,帮助基督徒欣赏神在历史中的普遍恩典。中世纪罗马天主教会虽在普遍恩典下保存了理性工具(这本身就反驳了无神论),但其「亚里士多德」的神学框架仍是束缚。神的普遍恩典使人能思考(约1:9),但唯有特殊恩典(宗教改革所高举的)才能拯救灵魂并使万有归正(约1:12)。